ブログ

階段で膝が痛いのはなぜ?(2026/01/09)

階段で膝が痛む方が増えています

「階段降りる時に膝がズキっと痛む」

「登るよりも降りる方がつらい」

このような症状で来院される方は、年齢問わず年々増えています。

平地では問題なく歩けても、階段では膝に体重の2〜3倍の負荷がかかるため、膝のトラブルが表面化しやすくなります。

階段で膝が痛くなる主な原因

①太ももの筋力低下

特に太ももの前側(大腿四頭筋)が弱くなると、膝関節を十分に支えられず、階段動作で膝に負担が集中します。

②変形性膝関節症の初期

初期段階では、

・平地ではあまり痛くない

・階段や立ち上がりで痛む

といった症状が多く見られます。

「年齢のせい」と放置されがちですが、早期な対応がとても重要です。

③膝のお皿まわりのトラブル

膝のお皿(膝蓋骨)周囲の炎症や軟骨の摩耗により、特に階段の昇り降りで痛みが出ることがあります。

④体重増加・姿勢の影響

体重が増えると膝への負担も増加します。また猫背やO脚・X脚なども膝痛の原因になります。「登るよりも降りる方がつらい」

様子をみていいことが多い膝の痛み

次のような場合は、一時的な負担による痛みの可能性があります。

・運動後やたくさん歩いた後だけ痛む

・少し休むと、自然と良くなる

・腫れたり、熱をもったりしない

・日常生活に支障がない

これらの場合でも、痛みが繰り返すようなら、注意が必要です。

受診をお勧めする膝の痛み

次の症状がある場合は、早めの受診をお勧めします。

・階段の度に膝が痛む

・痛みが数週間以上続いている

・膝が腫れている・熱っぽい

・正座やしゃがむ動作がつらい

・膝に力が入らず、不安定感を感じる

・痛みが徐々に強くなっている

これらは、変形性膝関節症や関節内のトラブルが進行しているサインかもしれません。

放置するとどうなる?

膝の痛みを我慢し続けると、

・筋力がさらに低下

・膝の動きが悪くなる

・痛みの慢性化

といった悪循環に陥ることがあります。

結果として、

「階段が怖くなる」

「外出が減る」

「生活に質が落ちる」

といった影響に繋がることもあります。

早めの対応が大切です‼︎

膝の痛みは、早期に原因を見極め、適切な治療やリハビリを行うことで改善が期待できます。

当院では、

・診察・画像検査(レントゲンやエコー検査、必要によりMRI)による原因評価

・症状に合わせた治療:投薬・関節内注射・リハビリなど

・膝を守るための運動指導・生活アドバイス

などを行っております。

早めの対応が大切です‼︎

「これくらいで受診していいのかな?」と迷われる方も多いと思いますが、早めの相談が安心につながります。

気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。

急性腰痛症(ぎっくり腰)について(2025/12/26)

急性腰痛症(ぎっくり腰)とは、重たいもの持ち上げた時や、体を捻った俊l間、あるいは特にきっかけがなく突然起こる強い腰の痛みを指します。

欧米では「魔女の一撃(witch's shot)」とも呼ばれるほど、急激で動けなくなるほどの痛みが特徴です。

多くの場合、数日〜数週間で改善しますが、適切な対応をしないと痛みが長引いいたり、再発を繰り返すことがあります。

主な症状

・突然起こる強い腰の痛み

・腰を動かすと激痛が走る

・立ち上がり、歩く、寝返りが困難

・安静にしていても痛みを感じることがある

※通常ぎっくり腰では足の痺れや麻痺・排尿排便の異常を伴うことはなく、他の病気の可能性が高く、早めの受診が必要です。

原因について

ぎっくり腰の原因はひとつではありませんが、主に以下の原因が関係すると考えられています。

1.腰の関節(椎間関節)への過度のストレス

2.腰の筋肉・靭帯の急な負担や損傷

3.筋肉の疲労や柔軟性の低下

4.長時間の同じ姿勢や運動不足

日常生活で腰の負担が蓄積し、ある動作をきっかけに発症することが多いです。

治療について

ぎっくり腰の治療は、痛みを和らげ、早期回復と再発予防を目的に行います。

主な治療方法

・痛み止めや筋弛緩薬などの内服加療

・痛み,炎症を抑える外用薬(湿布など)

・症状に応じた安静と日常動作の指導

・痛みが落ち着いた後のリハビリや運動療法

「動かない方が良い」と思われがちですが、必要以上の安静は回復を遅らせることもあります。症状に応じて適切に体を動かすことが大切です。

日常生活での注意点・予防

・急に重たいものを持ち上げない

・腰を捻る動作を避ける

・腰、体幹の筋力や柔軟性を保つ

・正しい姿勢を意識する

・痛みが落ち着いたら、無理のない運動を継続する

再発を防ぐためには、普段の姿勢や生活習慣の見直しが重要です。

こんな場合は受診をお勧めします

・痛み強く、日常生活に支障がある

・数日経っても、痛みが軽減しない

・繰り返し、ぎっくり腰を起こしている

・足の痺れや、力が入りにくい症状がある

・痛みが落ち着いたら、無理のない運動を継続する

早めに適切な診断と治療を受けることにより、回復が早まり、再発予防にもつながります。

お困りの症状ありましたら、ご相談ください。

年末年始の体重増加を防ぐ5つのコツ(2025/12/14)

〜食べても太りにくい習慣づくり〜

12月からお正月にかけては、忘年会・クリスマス・お正月料理など、美味しいものが続き、どうしても体重が増えやすい時期です。

「毎年この時期に太ってしまう・・」という方が多くいらっしゃいます。

しかし、ポイントを押さえるだけで"食べながら無理なく体重管理"ができます。当院でメディカルダイエット(マンジャロ等)を継続中の方にも役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。

①"野菜→タンパク質→主食"の順番で食べる

同じ量を食べても、食べる順番で血糖値の上がり方が変わります。

最初にサラダなどの食物繊維を摂ることで、後から食べる糖質の吸収を緩やかにできます。

ポイント

・サラダ、海藻、きのこ類を"最初に

・その後に肉、魚、卵、大豆製品

・最後にご飯や麺類などの主食

・早食いを避け、20分以上かけてゆっくり

血糖値の急上昇(=血糖値スパイク)が減り、脂肪として蓄積されにくくなります。

②飲み過ぎに注意‼︎お酒のカロリーに"落とし穴"

年末年始は飲酒の機会が増えるため、知らないうちにカロリーが増えやすくなります。

おすすめの工夫

・ビール → 最初の1杯だけ

・焼酎,ハイボール,ウイスキーなど糖質の少ないものへ

・おつまみは唐揚げ,揚げ物ではなく、「枝豆・冷奴・刺身・サラダ」へ

・締めのラーメンやお茶漬けはできるだけ避ける

翌日の体重増加は、飲酒による"むくみ"が原因のことも多いです。

③1日1回でOK‼︎短時間で出来る運動を習慣化

寒くて外に出づらい時期でも、簡単に取り入れられる運動があります。

体重管理に効果的な運動

・5〜10分の早歩き

・かかと上げ(20回×2セット)

・スクワット(無理のない範囲で)

・テレビを見ながらストレッチ

短時間でも、毎日続けることで脂肪燃焼スイッチが入りやすくなります。

④夜遅くの"ドカ食い"を避けるだけで太りにくくなる

年末年始は生活リズムが乱れやすく、夜遅くに食べることが増えがちです。しかし夜遅い食事は脂肪として蓄積されやすくなります。

対策

・夜ご飯はできれば21時まで

・どうしても遅くなる時は、主食(炭水化物)を減らす

・汁物やタンパク質中心の軽めの食事にう切り替える

⑤マンジャロ使用中の方へのポイント

メディカルダイエット中の方は、年末年始のタイミングで生活リズムが乱れると、食欲コントロールのメリットが十分に活かせなくなることがあります。

注意点・コツ

・注射スケジュールを忘れないように(いつも通りのタイミングで)

・食欲が落ちすぎている日は、食事量を減らしすぎない

・飲酒は控えめに

・体重測定は1週間に1回でOK(増減に一喜一憂しない)

・無理に運動量を増やさず、軽めの運動を続ける

年末年始は"無理しないダイエット"がポイントです

まとめ

①体を冷やさない服装を心がける

年末年始はつい体重が増えやすい時期ですが、食べ方・飲み方・生活習慣を少し整えるだけで、十分コントロールできます。

・食べる順番を工夫する

・お酒やおつまみを選ぶ

・短時間の運動を続ける

・夜遅い食事を控える

・マンジャロ使用中は生活リズムを安定させる

「食べたいものを楽しみながら、上手に体重管理」出来る冬を過ごしましょう。

体重管理やメディカルダイエットについて相談ご希望の方は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

皇居乾通り一般公開に行ってきました(2025/12/08)

久しぶりに近況報告。

昨日紅葉見るために皇居一般公開に行ってきました。

最終日とのことで、多くのかたがいらっしゃいました。

綺麗な紅葉を見ることができました。

子供達も大満足だった様です。

❄️冬に向けて体を整える10の習慣(2025/11/28)

〜寒さに負けない体づくりを始めましょう〜

①体を冷やさない服装を心がける

寒くなると血流が悪くなり、筋肉・関節のこわばりにつながります。首・手首・足首の「3つの首」を温めると、体全体が温まり安くなります

②朝の軽いストレッチで血流アップ

起きた直後は筋肉が硬く、ぎっくり腰が起こりやすい時間帯です。肩回し・太ももやふくらはぎのストレッチなど、3分程度の朝ストレッチで怪我予防に。

③ウォーキングで筋力と代謝を維持

寒くなると活動量が減りがちですが、10分のウォーキングを数回に分けてもOK。

血流改善・体温維持・ストレス軽減にとても効果的です。

④湯船につかって体の芯を温める

シャワーだけだと体が冷えやすい季節。

38〜40℃のお湯に10分入り、血流と筋肉の柔らかさを保ちましょう。

⑤加湿でウイルスに負けない環境づくり

室内の湿度が40〜60%になるように調節すると、鼻・のどの粘膜が守られ、感染症予防につながります。

⑥良い睡眠で免疫力をキープ

睡眠不足は風邪やインフルエンザなどのリスクが上がります。寝る前のスマホを控え、ぬるめの入浴でリラックスして眠りやすい状態に。

⑦バランスの良い食事を意識

タンパク質(肉・魚・卵・豆類)と野菜をしっかり摂り、免疫力を支える土台を作りましょう。

冬は特に「温かい汁物」がおすすめです。

⑧定期的に水分補給する習慣を

冬は喉の渇きを感じにくく、水分不足になりがちです。温かいお茶や白湯でこまめに水分補給しましょう。

⑨予防接種で感染症対策

インフルエンザなど予防接種は、感染予防・重症化予防に効果が期待できます。ご高齢の方や基礎疾患のある方は、特におすすめです。

⑩痛みや不調は早めに相談を

「冬になると毎年腰が痛い」

「膝が冷えるとつらい」

そんな場合は早めに受診して、必要な治療やリハビリを行いましょう。

🌟まとめ

・冬は血流低下・乾燥・感染症など、体に負担がかかりやすい季節

・少しの生活習慣の変化で、体調は大きく変わる

・ストレッチ・運動・睡眠・食事の4本柱で健康をキープ

・つらい症状は我慢せず、早めに受診を

気持ちよく冬を迎えられるよう、できることから始めてみましょう❄️✨

インフルエンザ・感染症予防(2025/11/17)

❄️なぜ冬は感染症が増えるの?

冬は気温と湿度が下がり、空気が乾燥します。すると、ウイルスが空気中に長く浮遊しやすくなり、喉や鼻の粘膜も乾燥して弱くなるため、感染しやすくなります。

さらに暖房の効いた室内にいる時間が増えることで、人との距離が近くなり、ウイルスが広がりやすい環境が生まれます。

💡日常生活でできる感染予防

①手洗い・手指消毒をこまめに

・帰宅時、食事前、外出先で「物に触れた後」

・10〜20秒、石けんと流水で洗うのが効果的

②マスクを正しく活用

・人混みや換気の悪い場所では着用がおすすめ

・鼻と口をしっかり覆うことで予防効果UP

③室内は加湿&換気

・加湿器or洗濯物の部屋干しなどで、湿度を40〜60%を目安にしましょう

・1〜2時間に1回、短時間でも換気すると効果的

④睡眠と食事で「免疫力」維持

・良い睡眠は免疫を整える「最大の薬」

・タンパク質(肉・魚・大豆など)をしっかり摂りましょう

💉インフルエンザ予防接種について

予防接種は、発症を完全に防ぐものではありませんが、

・発症のリスクを下げる

・重症化を防ぐ

という大きな効果が期待できます。

特に

・65歳以上の方

・基礎疾患(心臓・肺・糖尿病など)のある方

・学校や職場で感染機会の多い方

・小さなお子様がいる家庭

は予防接種をおすすめします。

当院でも引き続きインフルエンザ予防接種を受け付けております。予約制とさせていただいております。事前にご連絡、よろしくお願いいたします。

🏥発熱やのどの痛み、咳が続く場合は

無理をせず、早めに受診しましょう。

特に、

・高熱

・強い倦怠感

・呼吸が苦しい

・ご高齢/持病のある方

は早期診断・治療が大切です。

当院では、

・インフルエンザなどの検査

・必要に応じ、内服処方・注射などの治療

を行っております。

※当院では、発熱・咳など風邪様症状の方は別室での待機・診察を行っております。その為、事前にご連絡をいただき、来院時間を指定させていただいております。電話にて事前連絡をよろしくお願いいたします。

※初診受付サービスからは、予約はできません。

🌟まとめ

・冬は感染症が増えやすい季節

・「手洗い・加湿・換気・睡眠」が基本の予防策

・予防接種は重症化を防ぐ、大切な手段

・体調に不安を感じたら、早めの受診を

無理せずできることから続けていきましょう。

ウォーキングのすすめ(2025/11/10)

〜無理なく始めて、健康な体を作りましょう〜

秋から冬にかけては気温が下がり、体を動かす機会が少なくなります。ですが、実はこの季節はウォーキングを始めるのにぴったりです。

ウォーキングは、特別な道具も不要で、体への負担も比較的少なく、年齢や体力に合わせて調節できる、とても続けやすい運動といえます。

🍁ウォーキングで期待出来る効果

・血流が良くなり、体が温まりやすくなる

・膝や腰周りの筋肉がつき、痛みの予防に役立つ

・ストレスが軽くなり、よく眠れるようになる

・体重コントロールや生活習慣病の予防に効果的

特に、膝や腰に痛みがある方は、「痛みが悪化するのでは?」と心配されることがありますが、正しい姿勢で無理なく行えば、むしろ症状の改善につながることが期待できます。

🚶正しいウォーキングのポイント

①姿勢はまっすぐ

・背筋を伸ばし、目線は少し遠くへ

・肩の力を抜いてリラックス

→猫背になると腰に負担がかかりやすいので注意しましょう

②歩幅は「少し大きめ」を意識

・太ももの筋肉がしっかり使われ、代謝アップにつながります。

③かかとから着地、つま先で蹴り出す

・膝や足裏への負担がやわらぎます。

⏱️どれくらい歩けばいい?

「○分歩かないとだめ」ということはありません。

まずは、10分✖️2〜3回を目安に、分けて歩いてOKです。

「一度に長く歩かないと意味がない?」

→いいえ。こまめに歩くことでも十分効果があります。

無理なく続けられる時間から始めましょう。

🧤冬のウォーキングの工夫

・手袋・マフラーなどで「首・手首・足首」を冷やさない

・つまずき防止のため、クッションのある運動靴を選ぶ

・路面が滑りやすい日は無理しない

・湿布やセルフケアでも改善しない

🏥痛みがある方へ

・歩き始めや朝は筋肉がこわばりやすいため、軽いストレッチを先に行いましょう

・膝や腰など痛みがある方・運動始めるのにご不安のある方、当院ではリハビリや運動指導も行っております。

「どの程度の運動がいいか?」は、人によって違います。ぜひお気軽にご相談ください。

🌟最後に

・ウォーキングは「気軽に始められる」やさしい運動

・姿勢と歩幅を意識して、無理のない範囲で続けて行うことがポイント

・痛みがある場合は、自己判断せず早めにご相談ください

寒い季節も、気持ちよく体を動かしていきましょう✨

寒くなると増える関節痛・腰痛対策〜血流を良くして、体を冷やさない工夫を〜(2025/11/04)

❄️なぜ寒くなると関節や腰が嫌痛くなるのか?

気温が下がると、体は熱を逃さないように血管を収縮させます。その結果、筋肉や関節の血流が悪くなり、筋肉が硬くなりこわばることで痛みや動かしにくさを感じやすくなります。

また、冬はどうしても活動量が減り、同じ姿勢で過ごす時間が長くなります。

特にデスクワークや車の運転が多い方は、腰や肩まわりの筋肉が固まり、「ぎっくり腰」や「寝違え」が起こりやすくなる時期です。

🚶日常生活でできる冷え対策

1.首・腰・膝を冷やさない

関節を冷やすと血流が悪化して痛みが出やすくなります。マフラーや腹巻き、膝サポーターなどを活用し、"三つの首"を温めることが大切です。

2.お風呂しっかり温める

シャワーだけで済まさず、38〜40℃のお湯に10〜15分ほど浸かるのがお勧めです。体の芯から温まることで血流が改善し、筋肉のこわばりもほぐれます。

3.軽い運動やストレッチを習慣に

寒い季節こそ、軽い運動が痛み予防のカギです。朝起きた時や入浴後に、

・肩をゆっくり回す

・背伸びをして胸を開く

・太ももやふくらはぎを伸ばす

といった簡単なストレッチを行いましょう。

🧣こんな症状が出たら要注意

・朝起きた時に関節がこわばる

・階段の昇り降りで膝が痛い

・寝返りや立ち上がりで腰がズキっとする

・湿布やセルフケアでも改善しない

このような場合、関節炎・変形性関節症・椎間関節の炎症などの可能性があります。早めに整形外科で診察・治療・リハビリを受け、痛みの悪化を防ぎましょう。

🌟最後に

・寒さで血流が悪くなると、関節痛や腰痛が起こりやすい

・温める・ストレッチ・適度な運動で予防できる

・早めの受診で痛みの悪化を防ぐ

冷えに負けず、元気に冬を乗り切りましょう‼︎

当院では、

1.レントゲンや超音波検査を用い正確な診断

2.炎症を抑える内服・湿布、注射による治療

3.干渉波・マイクロ波などのリハビリテーション(物理療法)

4.生活の中での注意点、運動療法の指導

などを組み合わせて行っております。

お困りの症状がございましたら、お気軽にご相談ください。

血糖値スパイクって何?食後の眠気やだるさに注意‼︎ (2025/10/28)

「昼食後になると眠くなる」

「甘いものを食べた後にだるくなる」

そんな経験はありませんか?

それは"血糖値スパイク"かもしれません。

一見、健康そうに見えても見える人でも、食後だけ血糖値が急上昇・急降下することがあります。この状態が続くと、動脈硬化・糖尿病・心疾患など生活習慣病の入り口になることもあります。

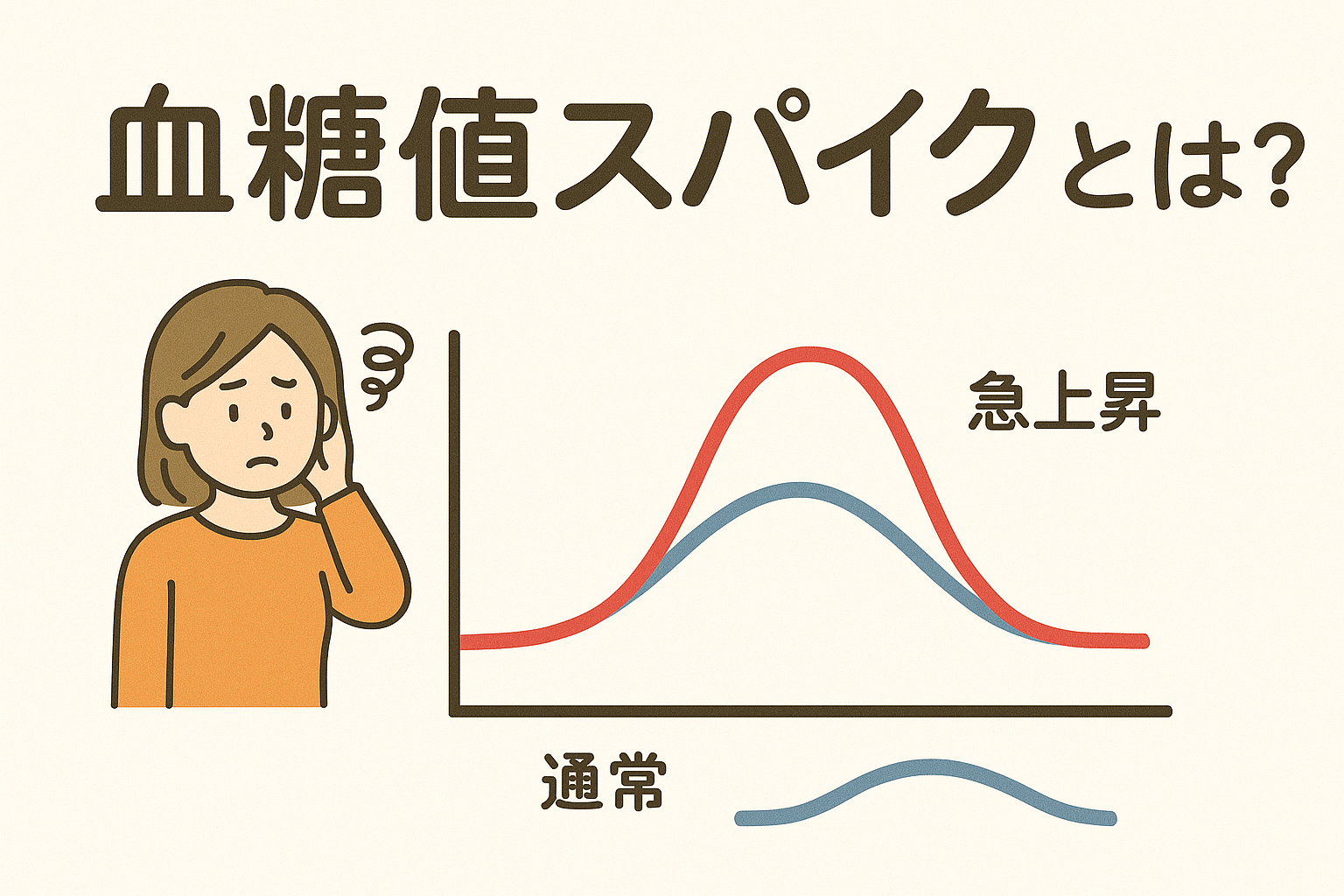

🍙血糖値スパイクとは?

通常、食事を血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が上がります。それに合わせて、すい臓から「インスリン」というホルモンが分泌され、余分な糖を処理します。

しかし、食事内容や量・食べ方によって急激に血糖値が上がると、インスリンが大量に分泌され、今度は逆に血糖値が急降下します。

この「食後だけ血糖値が乱高下する状態」が、血糖値スパイクです。1日の中で短時間しか起きないため、健康診断の空腹時血糖だけでは見逃されることがあります。

🧠なぜ危険なのか?

血糖値が急激に上がると、血管の内側が傷つきやすくなり、動脈硬化の進行につながります。これが積み重なると、

・心筋梗塞

・脳梗塞

・認知症

・糖尿病の合併症

などのリスクが高まることがわかっております。

また血糖値が急降下すると「だるさ」「眠気」「イライラ」「集中力の低下」などの症状が出やすくなります。

つまり血糖値スパイク="体の警告サイン"でもあるのです。

💐今日からできる血糖値スパイクを防ぐ3つの習慣

①食べる順番を工夫する

最初に野菜→次にタンパク質(肉・魚)→最後にご飯やパン。食物繊維が糖の吸収を緩やかにしてくれます。

②よく噛んで、ゆっくり食べる

早食いは血糖値を急上昇させる最大の原因。

一口ごとに箸を置くなど、「食べる速度を半分にする」を意識しましょう。

③食後に軽く体を動かす

食後30分以内に10分ほどの散歩を。

筋肉がブドウ糖をエネルギーとして使ってくれるため、血糖値が安定します。

🩺健康診断ではわからない「隠れ高血糖」に注意

「健診で血糖値は正常」と言われても安心できません。

実は、食後だけ血糖値が上がる"隠れ高血糖"の方がおり、放置すると糖尿病になってしまうこともあります。

必要に応じ、

・HbA1c

・食後2時間血糖

・グルコース負荷試験

などの検査を行い、確認することが大切です。

当院では、生活習慣の見直し(食事や運動)や、必要に応じた検査・治療を行っております。

食後の眠気やだるさなどが気になる方は、お気軽にご相談ください。

🍁まとめ:毎日の食事と生活習慣で未来の健康を守りましょう

糖尿病をはじめとする生活習慣病は"少しずつ"進行しますが、早めに気づいて対処・治療することにより、十分に予防することができます。

血糖値スパイクは、生活習慣を見直すチャンス。

・「食べ方」

・「働き方」

・「休み方」

を意識し改善することで、体は確実に変わります。

医師と一緒に取り組む「メディカルダイエット」〜注射を用いた新しい選択肢 (2025/10/24)

「なかなかダイエットが続かない」

「食事制限を頑張ってもリバウンドしてしまう」

そんなお悩みを抱えていませんか?

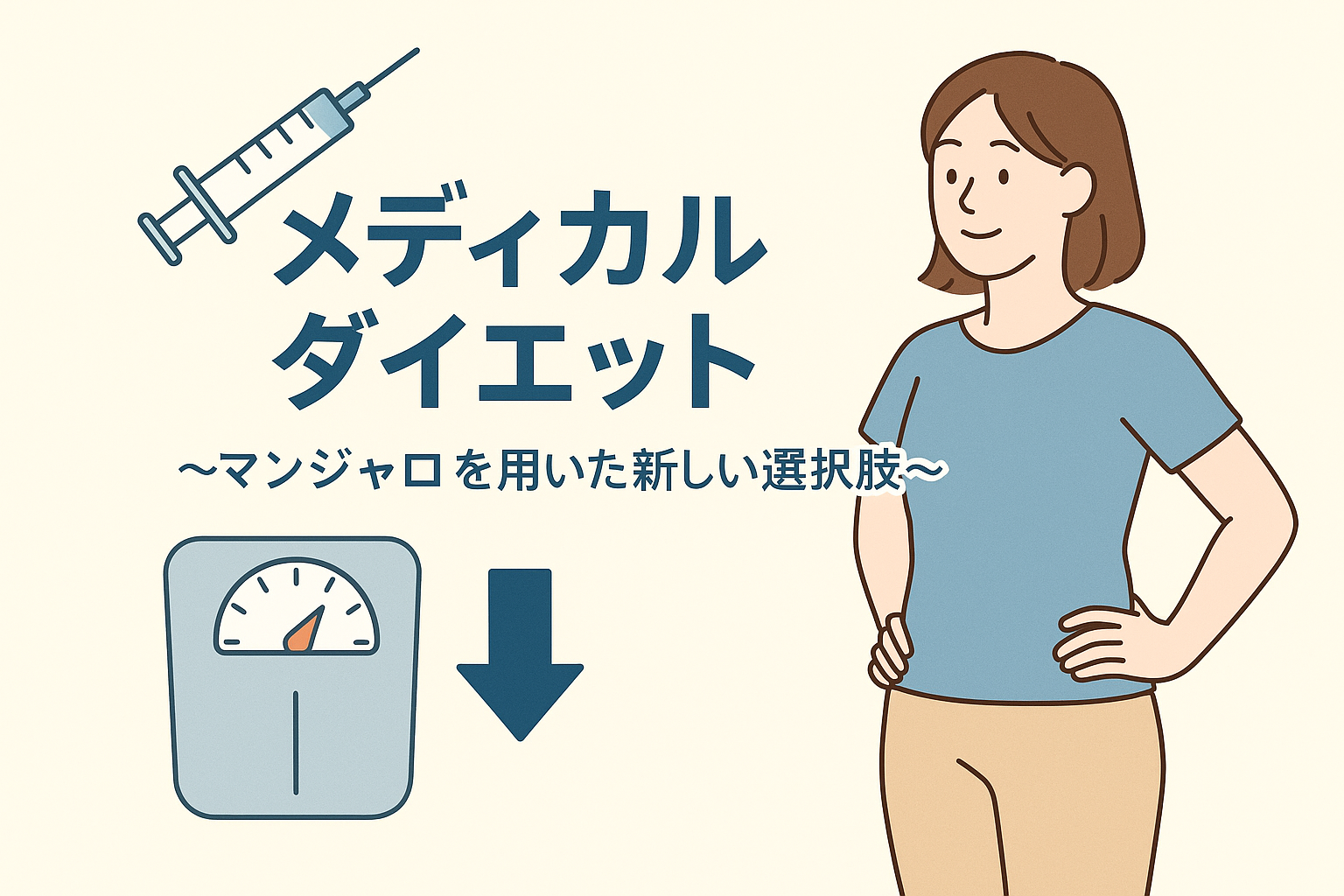

当院では、医学的根拠に基づいた"メディカルダイエット"として、糖尿病治療薬でもあるマンジャロを用いた減量プログラムを行っております。

🧬マンジャロとは?

マンジャロは、GLP-1とGIPという2つのホルモンに作用する注射薬です。もともと糖尿病治療薬として用いられており、血糖の上昇を緩やかにしたり、食欲を抑えるなどの働きがあります。

そのため、

・食事量が自然に減る

・血糖コントロールが改善する

・脂肪が燃えやすくなる

といった効果が期待でき、単なる「食事制限」や「運動だけのダイエット」とは異なる、医療の力を借りた減量法です。

※こちらでも詳しく解説しております

※自費診療となります

※効果には個人差があります

🩺医師の管理のもとで安心して続けられます

自己流のダイエットでは、過度な食事制限による栄養不足やリバンドのリスクがあります。

当院のメディカルダイエットでは、医師が体調や目標にに合わせて、安全に続けられる方法を一緒に考えます。

・初診時に、体重・食習慣・生活習慣を確認。目標体重の設定など行います。採血を行い、メディカルダイエットの適応があるか確認します。

・適応と判断されれば、マンジャロ注射を開始します。初めは2.5mhから開始して、効果を見て増量を検討します。

・定期的に体重や血液データを確認します。

・食事や運動のアドバイスも適宜行います。

医師の管理のもとで進めるからこそ、「無理なく」「健康的に」減量を目指します。

※こちらでも詳しく解説しております

※自費診療となります

※効果には個人差があります

🍁メディカルダイエットはこんな方におすすめです

・何度もダイエットに失敗している

・食べ過ぎを自分でコントロールできない

・運動が苦手で続かない

・健康的に体重を落としたい

医療サポートを受けながら取り組むことで、単なる「体重減少」ではなく、体の内側から健康をおとtのえるいことができます。

※こちらでも詳しく解説しております

※自費診療となります

※効果には個人差があります

💬まずはお気軽にご相談ください

「注射が怖い」「本当に痩せるの?」という疑問や不安にも、丁寧にお答えさせていただきます。

生活習慣の改善も含めたオーダーメイドのダイエットプランを一緒に考えましょう。

費用など詳しい内容は、こちらをご覧ください

※自費診療となります

※効果には個人差があります

スマホ首・猫背が原因?現代型肩こりの正体と対策 (2025/10/21)

最近「首が重たい」「肩こりが取れない」「頭痛が増えた」と感じていませんか?

その原因、もしかすると"スマホ首(ストレートネック)"かもしれません。

スマートフォンやパソコンを長時間使う現代では、姿勢の乱れやによる首や背中の不調を感じる方が急増しています。

🚶スマホ首とは?首の骨がまっすぐになる「ストレートネック」

人の首の骨(頸椎)は本来、緩やかなカーブを描いて頭を支えています。しかし、スマホを見る時のように下を向く姿勢を長時間続けると、このカーブが失われ、首の骨がまっすぐになる状態=ストレートネックになります。

頭の重さは約5kg。

下を向く角度が30度で約18kg、60度ではなんと27kgもの負荷が首にかかると言われています。まるで"ボーリングの球をずっと持ち上げている"ような状態です。

これが長く続くことで、首・肩・背中の筋肉が緊張し、こりや痛み・頭痛・手の痺れまで起こすことがあります。

💡猫背との関係ーー背中からの"連鎖反応"

最近「首が重たい」「肩こりが取れない」「頭痛が増えた」と感じていませんか?

その原因、もしかすると"スマホ首(ストレートネック)"かもしれません。

スマートフォンやパソコンを長時間使う現代では、姿勢の乱れやによる首や背中の不調を感じる方が急増しています。

🤸今日からできるスマホ首・猫背対策

①スマホの位置を"目の高さ"に

スマホを下に構えず、目の高さで持つようにしましょう。

10〜15分に一度は顔を上げて、首を後ろに軽く反らせるストレッチも効果的です。

②首・肩・背中を伸ばすストレッチ

・背筋を伸ばして胸を開く

・首をゆっくり回す

・肩を上げ下げする

これらは短時間でも、こまめに体を動かすことが重要です。

③デスク環境を整える

パソコン画面を目線の高さに、イスは背筋を伸ばして座れる高さに調整しましょう。

肘と膝が直角になる姿勢を意識しましょう

④湯船につかって筋肉をほぐす

首・肩の緊張を和らげるために、ぬるめのお湯でゆっくり温まるのもおすすめです。

🩺放置すると慢性化することも

ストレートネックや猫背を放置すると、慢性的な頭痛・肩こり、自律神経の不調などが起き、悪化することがあります。

また首の骨の間で神経が圧迫されると、腕・手の痺れや痛みに繋がることもあります。痛みが長引く場合や、痺れなどある場合は、整形外科での診察を受けましょう。

当院では、姿勢や動きを確認・神経症状の有無をチェックし、薬の処方・ストレッチ・リハビリなどを組み合わせて改善のサポートをしております。

🍁まとめ

スマホやパソコンは生活に欠かせない便利な道具ですが、使い方次第で、"体を痛める原因"にもなります。日々の姿勢を少し意識するだけで、痛みの予防・改善が期待できます。

「最近首や肩が重い」「頭痛が多くなった」など感じる方は、ぜひ気軽にご相談ください。

転倒予防で"寝たきり"を防ぐ‼︎今からできる簡単バランス訓練 (2025/10/17)

「つまづいて転びそうになった」「家の中で滑った」ーそんな経験はありませんか?

実は、高齢者の方が骨折などで寝たきりになる原因の約3割は、「転倒」によるものです。

元気に見える方でも、筋力やバランス感覚は年齢とともに少しずつ低下しいきます。

今回は、今日からできる"転倒予防のポイント"をお伝えします。

🚶なぜ転びやすくなるのか?

転倒の背景には、いくつかの要因があります。

まず大きいのは「筋力の低下」です。特に太ももやお尻の筋肉が衰えると、立ち上がりや一歩目が不安定になります。

また「バランス感覚(平衡感覚)」をつかさどる内耳や神経の働きも加齢とともに低下します。

視力の衰え・足の痺れ(末梢神経障害)・薬の副作用なども転倒の原因になることがあります。こうした要素が重なることで「なんとなくふらつく」「反応が遅れる」といった状態が起きてしまいます。

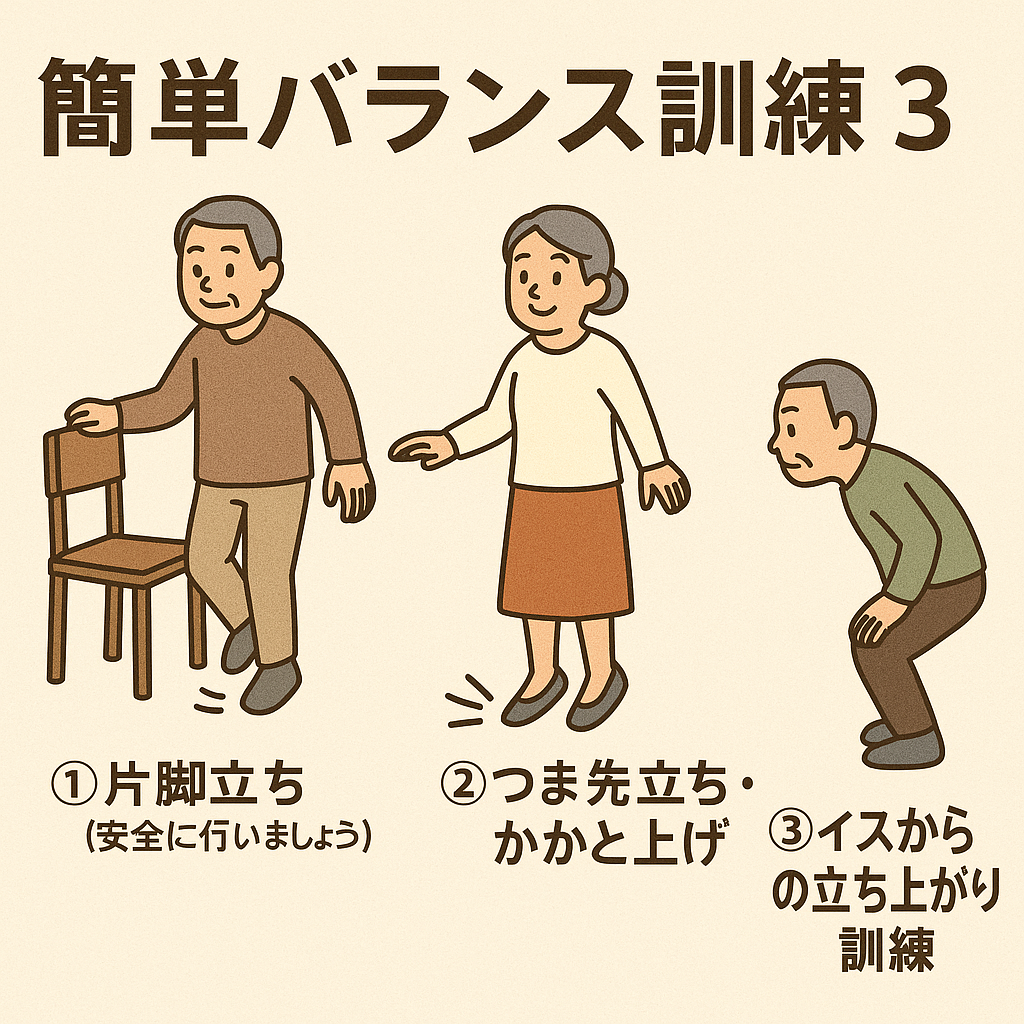

🏋️自宅でできる簡単バランス訓練

転倒を防ぐためには、「脚の筋肉」と「バランス感覚」を同時に鍛えることが大切です。

特別な器具は必要ありません。今日からできる簡単なトレーニングをご紹介します。

①片脚立ち

イスや壁につかまりながら、片脚を少し浮かせて10秒キープしましょう。左右10回ずつ、1日2,3セットが目安です。

倒れそうになったらすぐに足をつくようにしてください。無理をせず行ってください。

この運動だけでも下肢筋力と体幹の安定性がアップします。

②つま先立ち・かかと上げ

背筋を伸ばして立ち、かかとを上げて3秒キープ→おろす。次に、つま先を上げて3秒キープ→下す。

10回ずつ、1日2,3セットが目安です。つかまりながら行いましょう。

ふくらはぎとすねのの筋肉を交互に刺激し、歩行時の安定感が増します。

③イスからの立ち上がり訓練

イスに浅く腰かけ、手を使わずに立ち上がる動作を10回行います。

太もも・お尻の筋肉を同時に鍛えられます。「膝が痛い方」などは無理せず、少なめの回数から始めましょう。

🏡家の中でもできる転倒予防

筋力アップと並行して「転びにくい環境づくり」も大切です。

・床の段差やカーペットのめくれをなくす

・スリッパは滑りにくい素材を選ぶ

・トイレや浴室に手すりを設置する

・夜間は常夜灯や足元灯で明るさを確保する

「転倒しないような工夫」をすることで、リスクを半分以下に減らせるという報告もあります

🩺転倒は"病気のサイン"かもしれません

転倒しやすくなる背景には、フレイル(加齢による体の虚弱)やサルコペニア(筋肉が減少した状態)が隠れていることがあります。

また貧血・低血圧(または血圧の急激な低下)・血糖値の急変動など、内科的な要因が関わっていることもあります。

「最近よくつまづく」

「歩くスピードが遅くなった」

そんな時は早めのご相談ください。

当院では、整形外科・内科の両面から原因を確認し、1人ひとりに合った運動や治療を提案させてもらいます。

🍁最後に:転ばない体づくりは今日から‼︎

転倒予防は、「筋肉」「環境」「気づき」の3つがポイントです。

ほんの少しの運動を続けるだけで、転倒リスクを下げることに繋がります。健康寿命を伸ばすためにも、"今日からできる一歩"を始めてみましょう

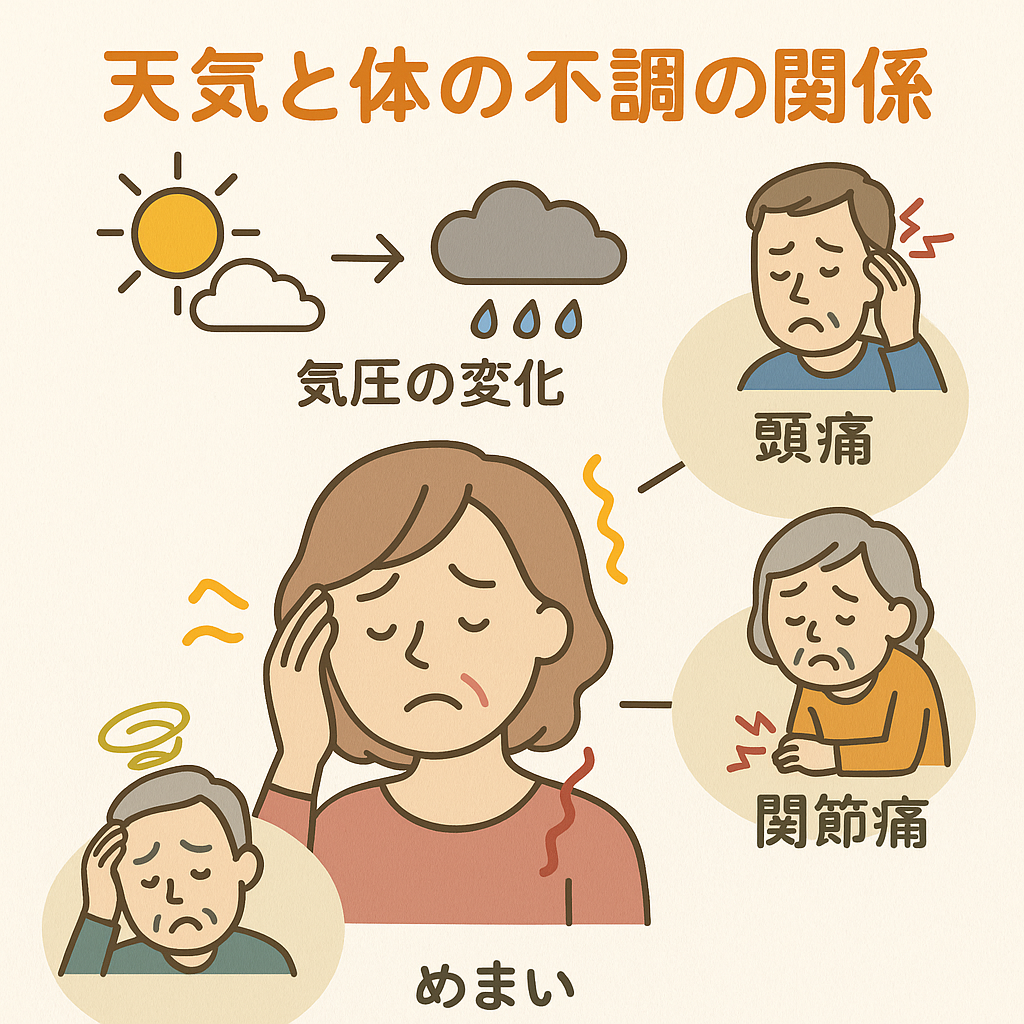

気象病とは?季節の変わり目に関節や頭が痛くなる理由 (2025/10/12)

「雨の前になると膝が痛む」

「台風の時に頭が重くなる」

そんな経験はありませんか?

このように気圧や気温の変化に合わせて体調が悪くなる状態を、「気象病(きしょうびょう)」と呼びます。

最近はテレビやSNSなどでも話題になり、男女問わず多くの方が悩まされています。

今回は気象病の原因や対策などを解説させていただきます。

・気象病の原因は「自律神経の乱れ」

人間の体は、気圧や気温の変化を敏感に感じ取るセンサーを持っています。

特に内耳(耳の奥)は気圧の変化を感じ取る場所で、ここが刺激されると自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスが乱れやすくなります。

気圧が下がると体は”低酸素状態”に近づき、血管拡張して血流が変化します。その結果、頭痛・肩こり・関節痛・だるさ・めまい・眠気などの症状が現れるのです。

また、元々痛みを感じやすい部分(古傷や関節など)に炎症があると、気圧変化で痛みが悪化することがあります。

☔️こんな症状がある方は要注意

・雨や曇りの日に頭痛・関節痛・耳鳴りが出る

・台風前後に体が重たく感じる

・朝起きても疲れが取れにくい

・季節の変わり目に気分が沈みやすい

これらは、典型的な「気象病」のサインです。

気象病は”気のせい”ではなく、医学的にも自律神経の変動による生理的な反応とされております。

🌤️今日からできる気象病対策3つ

①「耳のマッサージ」で自律神経を整える

耳を軽くつまみ、上下・左右に引っ張るだけでも血流が良くなります。1日数回、雨の日や気圧の低い日には特に意識して行いましょう。

②「体を温めて血流を守る」

お風呂にゆっくり入る・温かい飲み物を飲む・首や腰を冷やさないなど、温めることで自律神経が安定します。特に冷えやすい方は、腹巻きやレッグウォーマーもおすすめです。

③「規則正しい生活リズム」

睡眠不足・不規則な食事・ストレスは自律神経を乱す最大の原因です。寝る時間・起きる時間・食事時間など生活リズムをなるべく整えましょう。

🩺気象病は「体のサイン」でもあります

気象病は一時的な不調に見えますが、慢性疾患や生活習慣の乱れのサインでもあります。特に、

・高血圧・糖尿病などで血流が変動しやすい方

・関節炎や腰痛のある方

・メニエール病・自律神経失調症などをお持ちの方

などは症状がでやすいと言われており注意が必要です。

基礎疾患の治療だけでなく、リハビリ・運動療法・自律神経調整の指導を行うことにより改善することもあります。辛い症状が続く場合など、我慢せずにご相談ください。

☀️まとめ:天気に負けない体づくりを

気象病は「天気のせい」だけではなく、体のバランスの乱れが大きく関係しています。

日々の生活リズムを整え、血流と自律神経の調子を守ることが、一番の予防です。

当院では整形外科・内科の両面から、気象病による痛みやだるさなどの症状のケアを行っております。「最近天気で体調が変わる気がする・・・」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

四十肩(肩関節周囲炎)とは?〜「そのうち治る」と放っていませんか?〜 (2025/10/11)

「腕を上げると痛い」「腕が上がらない」「服に腕を通すのが辛い」「夜にズキズキ痛む」

そんな症状がある方は、四十肩(肩関節周囲炎)かもしれません。

四十肩とは、肩関節の周りにある筋肉や腱、関節包(かんせつほう)などに炎症が起こり、痛みや動かしづらさを引き起こす病気です。

四十肩(肩関節周囲炎)の原因

はっきりとした原因はまだわかっていないいませんが、加齢による組織の変化や血流低下などが関係していると言われています。

40〜60歳代に多く発症するため、「四十肩」「五十肩」と呼ばれていますが、それ以外の年代の方にも発症することもあります休んでいる。

利き腕だけでなく、どちらの方にも起こることがあります。

四十肩(肩関節周囲炎)の症状

主な症状

・腕を上げると痛い

・髪を結ぶ・背中に手を回す動作がつらい

・夜寝ていて、痛みで目が覚める

・痛みが続いて、肩を動かせる範囲が狭くなる(可動域制限)

四十肩は、大きく3つに時期に分けられます

1.急性期(炎症期):肩の強い痛み、夜間痛がある

2.慢性期(凍結期):痛みはやや落ち着くも、動かしにくい

3.回復期(寛解期):少しずつ動かせるようになる

よく「1年くらいかかったけど良くなった」という話を聞きますが、放置すると関節可動域が元に戻らないこともあります。

四十肩(肩関節周囲炎)の治療

💊薬物療法

・内服(痛み止め)や湿布で炎症を抑えます。

・症状に応じて、関節内注射(ヒアルロン酸や炎症止め)を行うこともあります。

🏃♂️リハビリ・運動療法

・物理療法(干渉波やマイクロ波など)で、痛みの軽減や消炎を目指します。

・痛みが落ち着いてきたら、関節可動域訓練を開始し、可動域を回復させていきます。

・自宅でもストレッチを行うことが重要です。

もしかしたら、それは腰部脊柱管狭窄症の

💊薬物療法

・内服(痛み止め)や湿布で炎症を抑えます。

・症状に応じて、関節内注射(ヒアルロン酸や炎症止め)を行うこともあります。

🏃♂️リハビリ・運動療法

・物理療法(干渉波やマイクロ波など)で、痛みの軽減や消炎を目指します。

・痛みが落ち着いてきたら、関節可動域訓練を開始し、可動域を回復させていきます。

・自宅でもストレッチを行うことが重要です。

※日常生活の注意点

・痛みが強い時期は、無理に動かさない

・冷えを避けて、肩を温める

・痛みが減ってきたら、ストレッチを開始する(ゆっくり大きく)

・リハビリ(可動域訓練)は継続することが重要です。

当院での対応

・診察・レントゲンなどの検査にて、他の疾患との鑑別(特に石灰沈着性腱板炎との鑑別が重要です。)

・投薬・関節内注射など

・リハビリ(物理療法や可動域訓練指導)

を組み合わせて、症状に合わせた治療を行っております。

「そのうち治る」と放置せず、早めにご相談ください。

「歩くと足が痛い・痺れる」それ、脊柱管狭窄症かもしれません (2025/10/10)

休んでいる時はなんともないのに、立っている・歩いていると、足が痛くなる・痺れる、ということはないでしょうか?

もしかしたら、それは腰部脊柱管狭窄症の症状かもしれません。

今回は、腰部脊柱管狭窄症に関して、解説させていただきます。

腰部脊柱管狭窄症とは?

背骨の中には、神経が通る「脊柱管(せきちゅうかん)」というトンネルのような構造があります。

加齢などの影響で、この通り道が狭くなり神経が圧迫されて、足に痛みや痺れが出る病気を、「腰部脊柱管狭窄症」と言います。

主に50歳以上の方に多くみられる病気で、男性にやや多い傾向があります。

「歩くと足が痛い・痺れて休みたくなるが、少し休むとまた歩ける」、この特徴的な症状を間欠性跛行(かんけつせいはこう)と呼びます。

腰部脊柱管狭窄症の主な症状

・腰の痛み

・お尻〜足にかけての痛み・痺れ

・間欠性跛行:長く歩けない(途中で休むと楽になる)

・前かがみになると、症状が和らぐ

などが挙げられます。

ひどくなると、

・足の力が入りにくくなる

・排尿がしづらくなる(膀胱直腸障害)

がみられることもあります。

腰部脊柱管狭窄症の原因

加齢によって背骨や椎間板・靭帯に変化が起きることで、神経の通り道が狭くなります。

主な要因には次のようなものがあります。

・骨の変形:骨棘(トゲ)ができて神経を圧迫

・椎間板の変性:椎間板が脊柱管に出っ張り、神経を圧迫

・靭帯の肥厚:靭帯が厚くなって、脊柱管が狭くなる

腰部脊柱管狭窄症の診断

・問診:症状の経過などよく確認します。

歩行や自転車での痛みの有無

就寝時の痛みはどうか?

生活上の実際の不便(できなくなっている事)

等を、確認します。

・身体所見

筋力低下(麻痺)がないか

感覚異常(低下や痺れ)があるか・あればその範囲

神経反射の異常ないか

などをチェックします。

・X線(レントゲン)検査

画像にて、骨棘や椎間板腔狭小化の有無を確認します。

・MRI検査

必要に応じて、提携医療機関でのMRI検査を行い、どの部位でどの程度神経が圧迫されているのかを確認します。

・問診:症状の経過などよく確認します。

歩行や自転車での痛みの有無

就寝時の痛みはどうか?

生活上の実際の不便(できなくなっている事)

等を、確認します。

・身体所見

筋力低下(麻痺)がないか

感覚異常(低下や痺れ)があるか・あればその範囲

神経反射の異常ないか

などをチェックします。

・X線(レントゲン)検査

画像にて、骨棘や椎間板腔狭小化の有無を確認します。

・MRI検査

必要に応じて、提携医療機関でのMRI検査を行い、どの部位でどの程度神経が圧迫されているのかを確認します。

腰部脊柱管狭窄症の治療

症状の程度に応じて、次のような治療を行います。

💊保存療法

・薬物療法:痛み止め・血流改善薬・神経の痛みを和らげる薬など

・ブロック注射:硬膜外ブロック・神経根ブロックなどを行い、炎症を抑え痛みを軽減します。

・リハビリ:物理療法(電気あてる・温めるなど)や、運動療法にて体幹を支える筋肉を鍛え腰部を安定化させます。

🧤手術療法

保存療法を行っても改善しないor悪化する場合(歩行距離が極端に短くなる・排尿障害が出現など)は神経の圧迫を取り除く手術が検討されます。

当院では必要に応じて、提携医療機関への紹介を行っております。

日常生活での工夫

・長時間の立ち姿勢を避ける

・前かがみ姿勢(自転車など)は比較的楽

・腰は冷やさず、温めて血流を保つ

・無理せずストレッチやウォーキングを継続

最後に

当院では、レントゲン検査・薬物療法・リハビリなど総合的な治療を行っております。

「歩くと痛い・痺れる」「腰が重い」「長時間立つのがつらい」などの症状を感じたら、是非ご相談ください。

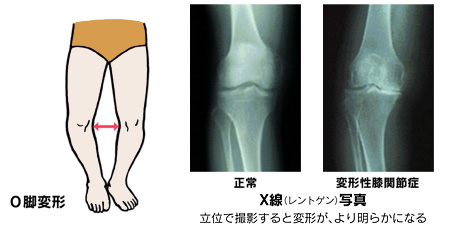

変形性膝関節症 (2025/10/05)

皆さんの中にも、年齢が重なって膝が痛くなり病院を受診したら、「軟骨が減って変形しています」と言われた方も多いのではないでしょうか?

今回は変形性膝関節症について、改めて解説したいと思います。

変形性膝関節症とは?

変形性関節症とは、関節軟骨が弾力性を失い・すり減り関節が変形し、痛みが出現します。

男女比は1:4と女性に多く見られます

原因は関節軟骨の老化によるものが多く、肥満や遺伝性素因も関与しています。

また骨折や靭帯損傷などの外傷や、化膿性関節炎などの後遺症として発症することもあります

※日本整形外科学会より引用

変形性膝関節症の症状

代表的な症状は、やはり膝の痛みです。

初期は強い痛みではなく、歩き始めや階段などで少し痛む程度のことが多いです。正座がしにくくなったとか、急な方向転換が大変(痛み)になったりすることもあります。

進行すると痛みが悪化し、

・長く歩けない

・膝が腫れる(水が溜まる)

・膝に熱を持つ

・膝が完全に伸びない

・膝が曲がらない(正座ができない)

なども見られるようになります。

変形性膝関節症の検査

まずはレントゲン検査を行われることが多いです。

変形性関節症の方は、軟骨が減り関節の隙間が狭くなります。また骨棘(骨のトゲ)ができます。

進行すると、O脚が目立つようになることがあります。

そのほか、MRIで軟骨・半月板損傷・靭帯損傷の評価を行うこともあります

※日本整形外科学会より引用

変形性膝関節症の治療

大きく保存的治療と手術治療に分けることができます。

保存的治療

1.運動療法

SLR運動(=大腿四頭筋訓練)が基本になります。太もも前の筋肉を鍛えることによって膝関節のかかる負担が軽減することがわかっています。1日10〜30回を行いましょう。ポイントは持ち上げた際に止めることです。早く上げ下げするのではなく、5秒以上取れるといいと思います。

また内転筋(太もも内側)を鍛えることも効果的です。ゴムボールなどを太ももの間にはさみ、それを潰すように行うのが良いでしょう。

またプールでの運動もいいと思います。プールでは浮力が働き、膝関節にかかる負担も減ります。

※日本整形外科学会より引用

2.投薬治療

痛み止めとして、

・内服(飲み薬)

・湿布(貼り薬)

・塗り薬

などを処方します。

3.体重コントロール

体重を減らすことも重要です。

膝にかかる負担は、平坦な場所で体重の2〜3倍、階段などでは体重の7〜8倍の負担がかかっていると言われています。

ダイエットは永遠のテーマです💦

なかなか食事・運動しても体重が落ちないなど、お困りの方に対して、当院では注射によるメディカルダイエットを行っております。ご興味がある方はお問い合わせください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

膝のサポーターや足底板(インソール)の処方も行っております。

4.注射療法

・関節内注射

ヒアルロン酸

痛み止め

炎症止め

などの薬を状況により使い分けます。

膝に水が溜まっているのであれば、水を抜くこともあります。

※よくある質問として、「水を抜くと癖になる」と言われることがあります。これは間違ってると思っています。正しくは、「水を抜いても炎症が治っていなければ、また水が溜まる」だと思います。

当院では水が溜まっているときは、あまり運動を増やさないようにお話させてもらっております。

また最近「PRP注射」が注目されております。

「PRP」はPlatelet Rich Plasmaの略で、多血小板血漿の略です。自己治癒力をサポートする再生医療の一つとなります。採血を行い、組織を修復する機能を持つ成長因子を抽出し、組織修復と抗炎症効果による疼痛緩和が期待できます。

当院でもPRP注射を行っております。

※自費診療となります

※詳しくはこちらをご覧ください。

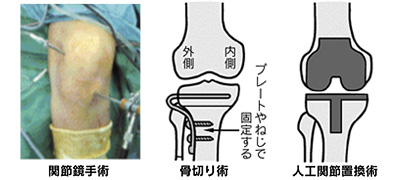

手術療法

5.手術療法

前述の保存的療法を行っても改善しない、または悪化する場合には、手術が行われることがあります。

手術療法には、大きく

・関節鏡手術(クリーニング手術)

・骨切り術

変形した足の向きを戻すことで変形した部分の負担を減らす

・人工関節置換術

があります。

年齢や変形の程度などで最適な手術方法を選択します。

当院では手術を行うことはできません。手術が必要な患者さまには、ご希望も病院や近隣の病院をご紹介いたします。

※日本整形外科学会より引用

最後に

日本では高齢化が進む中、「膝が痛い」という方は増えています。膝の痛みのために日常生活やスポーツなどが制限されてしまう方もいらっしゃると思います。お困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。

栃木SC (2025/10/05)

先週の松本山雅線に続き、今週は宇都宮へ

相手はギラヴァンツ北九州。

0−1で敗戦。

痛い敗戦‼️

でも下を向いている時間はない。

J2昇格へむけて。

亜鉛欠乏 (2025/10/04)

みなさん。近頃、

・抜け毛が気になる

・味覚がおかしい、舌がピリピリする

・元気が出なく、肌の調子が悪い

などの症状を感じたことはないでしょうか?

その原因は、もしかしたら亜鉛が足りていないために起こっているかもしれません。

今回は亜鉛欠乏の原因・症状などについて解説したいと思います。

亜鉛とは?

亜鉛とは人体にとって重要な微量ミネラルの一つです。ミネラルとは、体を維持するのに必要な5大栄養素の一つです。体内での必要量は微量ですが、非常に重要な役割を果たしており、健康維持に欠かせない成分です。

体内では合成できないため、外から摂取する必要があります。

亜鉛は体内で多くの場所に分布しております。60%が筋肉、20〜30%が骨,8%が皮膚・毛髪,4〜6%が肝臓、その他消化管・膵臓など多くの場所に存在します。

亜鉛欠乏の原因

亜鉛欠乏の原因は、大きく4つに大別されます。

| 1.亜鉛の摂取不足 | 亜鉛の摂る量が足りない |

|---|---|

| 2.亜鉛の需要拡大 | 必要とされる亜鉛の量が増える ・妊娠や授乳中 ・慢性炎症 ・スポーツ |

| 3.亜鉛の吸収不全 | 亜鉛を摂取しても、腸などから吸収されない ・肝炎 ・炎症性腸疾患 ・薬剤性 など |

| 4.亜鉛の過剰排泄 | 亜鉛を摂取しても、便や汗から排泄されてしまう ・糖尿病 ・腎不全(血液透析) ・肝不全 |

この中で最も多いのが、「亜鉛の摂取不足」です。

厚生労働省では成人男性で11mg/日、女性で8mg/日が推奨されています。しかし実際の摂取量は男性で9.2mg/日、女性で7.7mg/日であり、男性で特に亜鉛不足に陥りやすい状態です。

※厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2020年度)

※厚生労働省:令和元年の国民健康・栄養調査結果の概要

症状の有無に関わらず、10〜30%の日本人が亜鉛欠乏状態であると予想されています。

亜鉛欠乏による症状

亜鉛欠乏による主な症状は以下の通りになります。

| 1.皮膚炎・脱毛・爪変形 | 皮膚のターンオーバーがうまくできず皮膚炎が発症。目や口の周り・耳・手足の指先に生じやすい 亜鉛はケラチンというタンパク質の合成にも関与しており、毛の細胞を作る毛包に影響する 爪がかけやすく脆くなる・Beaus lineと呼ばれる横溝のような線が現れる・爪周囲炎を起こしやすい |

|---|---|

| 2.味覚障害(舌炎) | 舌の上皮細胞には亜鉛が豊富にあります。 亜鉛が欠乏すると舌乳頭が平らになり、味が感じにくくなったり、舌がピリピリするような異常感覚が生じることがあります。 |

| 3.食欲低下 | 亜鉛不足により、消化管粘膜の萎縮・消化液の分泌が悪くなる・消化管運動の低下 |

| 4.貧血 | 酸素を運ぶ赤血球を作るのに、亜鉛は必須です 亜鉛不足になると正常な赤血球が造れなくなり貧血になります。 |

| 5.下痢 | 亜鉛不足により、腸管での吸収能力が低下するために下痢が起こります。 |

| 6.創傷治癒遅延 | 亜鉛はコラーゲン形成に欠かせないものです。 亜鉛不足になるとキズの修復に必要な、線維芽細胞の機能が低下することがわかっています。 |

| 7.易感染性 | 亜鉛は免疫細胞であるマクロファージや好中球に機能を向上させ、細胞性免疫に重要なナチュラルキラー細胞を活性化させることがわかっております。 亜鉛不足になると、免疫機能が低下し、感染しやすくなると言われています。 |

| 8.骨粗鬆症 | 亜鉛は、TGF-β・IGF-1などの骨代謝に関わる因子にも深く関与しております。 亜鉛不足になると、骨吸収を促進させ、骨粗鬆症が進行します。 |

| 9.発育障害 | 亜鉛不足になると「成長ホルモン」や「テストステロン」といったホルモン分泌が低下します。 これにより発育障害となり、低身長になることがあります。 |

| 10.性腺機能障害 | 亜鉛不足によりテストステロンというホルモンの分泌が低下すると言われています。 そのため亜鉛不足により、男性による不妊症をきたしやすとの報告があります。 |

亜鉛欠乏の診断

亜鉛欠乏の診断は、臨床症状と採血での血清亜鉛値によって診断されます。

亜鉛欠乏の診断基準

(日本臨床栄養学会 亜鉛欠乏症の診療指針2024)

| 1.下記の症状のうち1項目以上を持たす 皮膚炎、口内炎、脱毛症、褥瘡(難治性)、食欲低下、発育障害(体重増加不良・低身長) 性腺機能不全、易感染性、味覚異常、貧血、不妊症 |

|---|

| 2.上記症状の原因となる他の疾患が否定される |

| 3.血清亜鉛値 3-1:60μg/dl未満 :亜鉛欠乏症 3-2:60〜80μg未満:潜在性亜鉛欠乏 |

| 4.亜鉛を補充することにより症状が改善する |

確定診断

上記項目1.2.3-1.4を全て満たす場合、亜鉛欠乏症と診断

上記項目1.2.3-2.4を全て満たす場合、潜在性亜鉛欠乏と診断

推定診断

亜鉛補充前に1.2.3を満たすもの。亜鉛補充の適応となる

亜鉛取るには何を食べればいい?

前述の通り、亜鉛摂取量は成人男性で11mg/日、女性で8mg/日が推奨されております。

しかし実際は、男性で9.2mg/、女性で7,7mg/日であり十分です摂取できていないことがわかります。

亜鉛が多く含まれる食材には何があるでしょうか?

代表的なものとして,以下のものが挙げられます。

| 食材名 | 100gあたりの亜鉛含有量(mg) |

|---|---|

| 牡蠣 | 13.2 |

| かたくちイワシ | 7.9 |

| しらす | 3.0 |

| 真さば | 2.7 |

| レバー | 6.9 |

| 牛もも肉 | 4.0 |

| かぼちゃの種 | 7.7 |

| ナッツ | 3.6 |

参考にしていただき、効率的に摂取していただければと思います。

亜鉛欠乏の治療

亜鉛欠乏があり、しかし食事でも十分改善が見られない場合、薬による補充療法を行います。

当院でも採血などの検査を行っております。

気になる症状ありましたら、ご相談ください。

骨粗鬆症 (2025/10/01)

今回は骨粗鬆症のお話をさせていただきます。

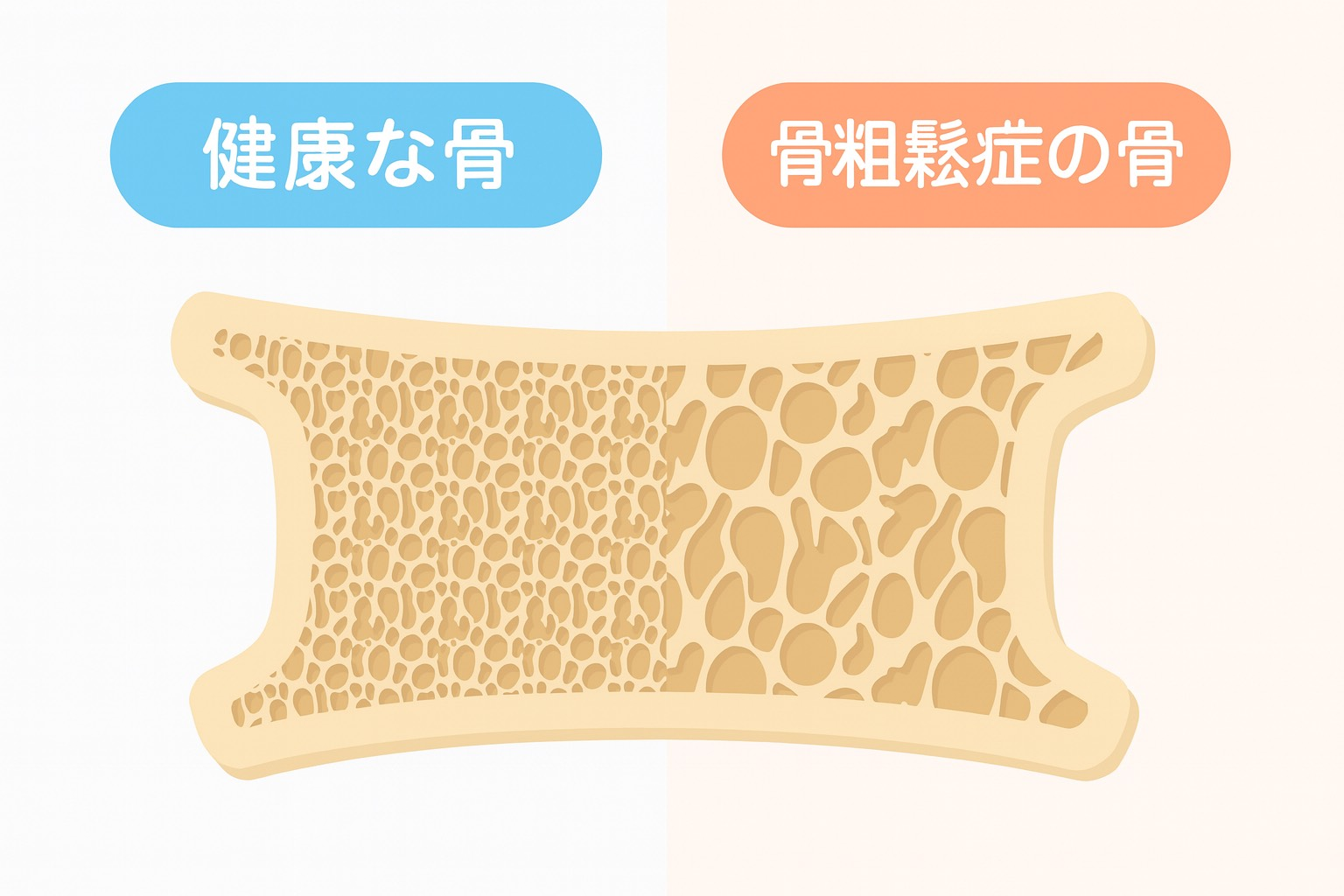

骨粗鬆症は、骨量が減少し骨が弱くなり、骨折をしやすくなる病気です。日本には約1000万人の患者さんがいると言われています。

女性に多くみられ、60歳代の女性の3人に1人、70歳代の女性の2人に1人が骨粗鬆症になっていると言われています。

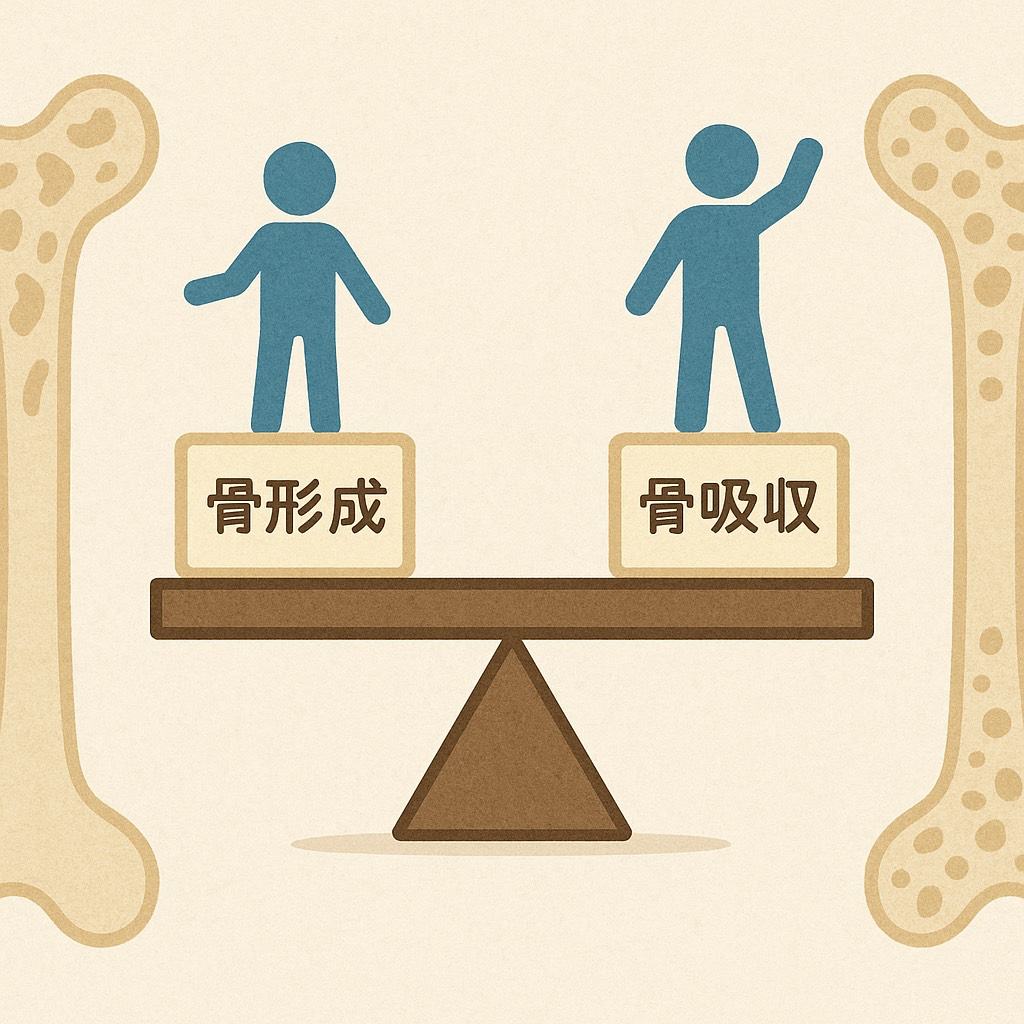

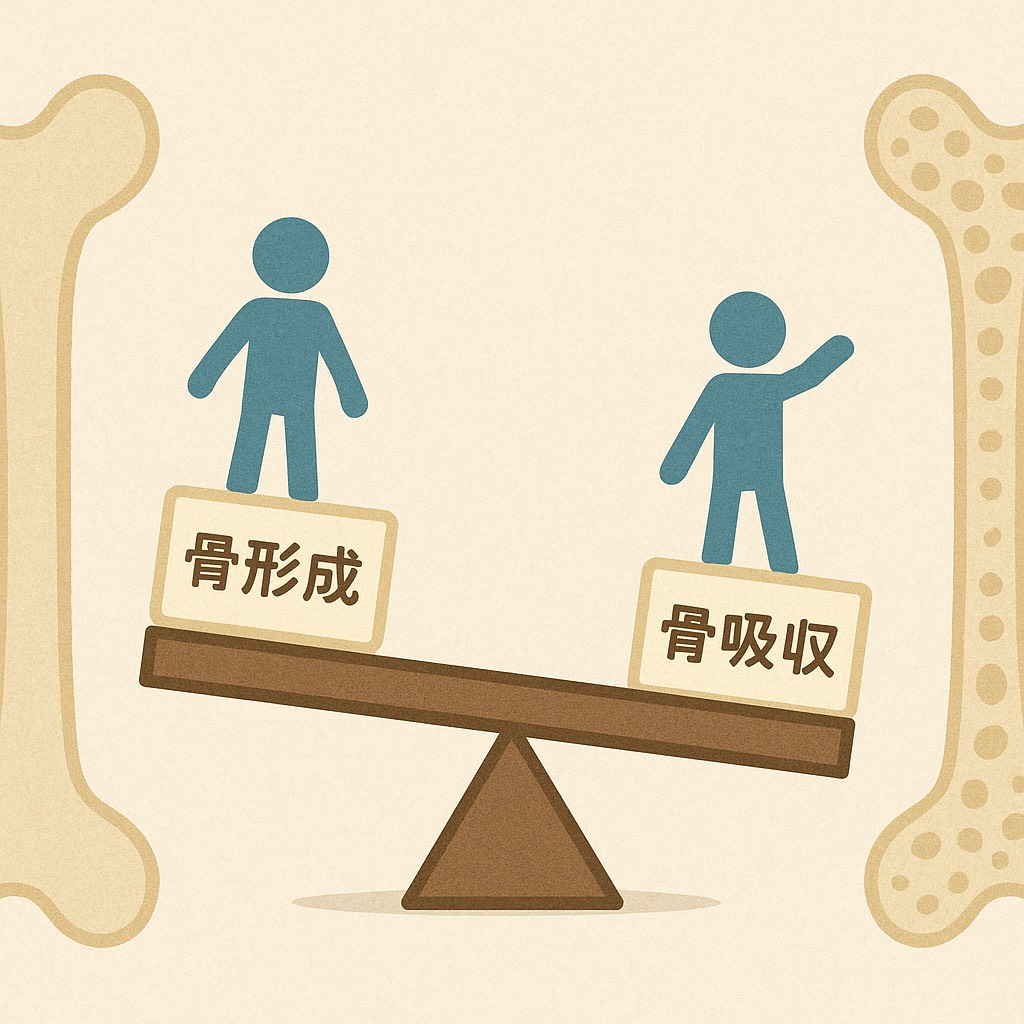

骨の中では、

・骨形成(新たに骨が作られる)

・骨吸収(骨が溶かされ壊される)

が常に同時に起きています。

このバランスが保たれていれば良いのですが、

このバランスが崩れ、骨形成<骨吸収となると、骨スカスカになり、骨粗鬆症となってしまいます。

骨粗鬆症の原因

骨粗鬆症は、大きく2つに分かれます。

・原発性骨粗鬆症:閉経や加齢などによって起こるもの

ç:病気や薬が原因で起こるもの

それぞれについて解説します。

・原発性骨粗鬆症

閉経

女性では、月経(生理)が始まるとエストロゲンと呼ばれる性ホルモンが分泌されます。エストロゲンは二次性徴(思春期にふっくらとした体つきになったり、乳房が発達したりする)や排卵を誘発するなどの働きがあります。骨代謝においては、破骨細胞の働きを抑える役割があります(骨吸収の抑制)。

閉経によりエストロゲンの分泌が減少すると、破骨細胞が活性化し、骨吸収が骨形成を上回ることで、骨量の減少がおきます

加齢

加齢によって腸や腎臓の機能が低下することで、カルシウムを吸収する能力が低下することや、骨芽細胞の機能異常(骨形成の抑制)・筋肉量の低下などが影響すると言われています

・原発性骨粗鬆症

続発性骨粗鬆症の主な原因には以下のものがあります。

| 内分泌性 | 甲状腺機能亢進症・副甲状腺機能亢進症・クッシング症候群など |

|---|---|

| 栄養性 | 胃切除後・吸収不良症候群・神経性食欲不振症など |

| 薬物性 | ステロイド・ワルファリン・メトトレキサートなど |

| 先天性 | 骨形成不全症・マルファン症候群など |

| 生活習慣性 | 長期臥床・骨折後・廃用症候群・宇宙旅行など |

| その他 | 糖尿病・関節リウマチ・慢性腎臓病・慢性閉塞性肺疾患・アルコール多飲など |

骨粗鬆症の症状

骨粗鬆症には、基本的には症状はありません。

健診や骨折をしてしまった際に見つかることが多いです。

骨が弱いために、ちょっとしたきっかけ(怪我など)で骨折してしまいます。

骨折しやすい場所として、

・背骨の骨折(圧迫骨折)

・手首の骨折(橈骨遠位端骨折)

・足の付け根の骨折(大腿骨近位部骨折)

などが挙げられます。

ここに文章を入力してください

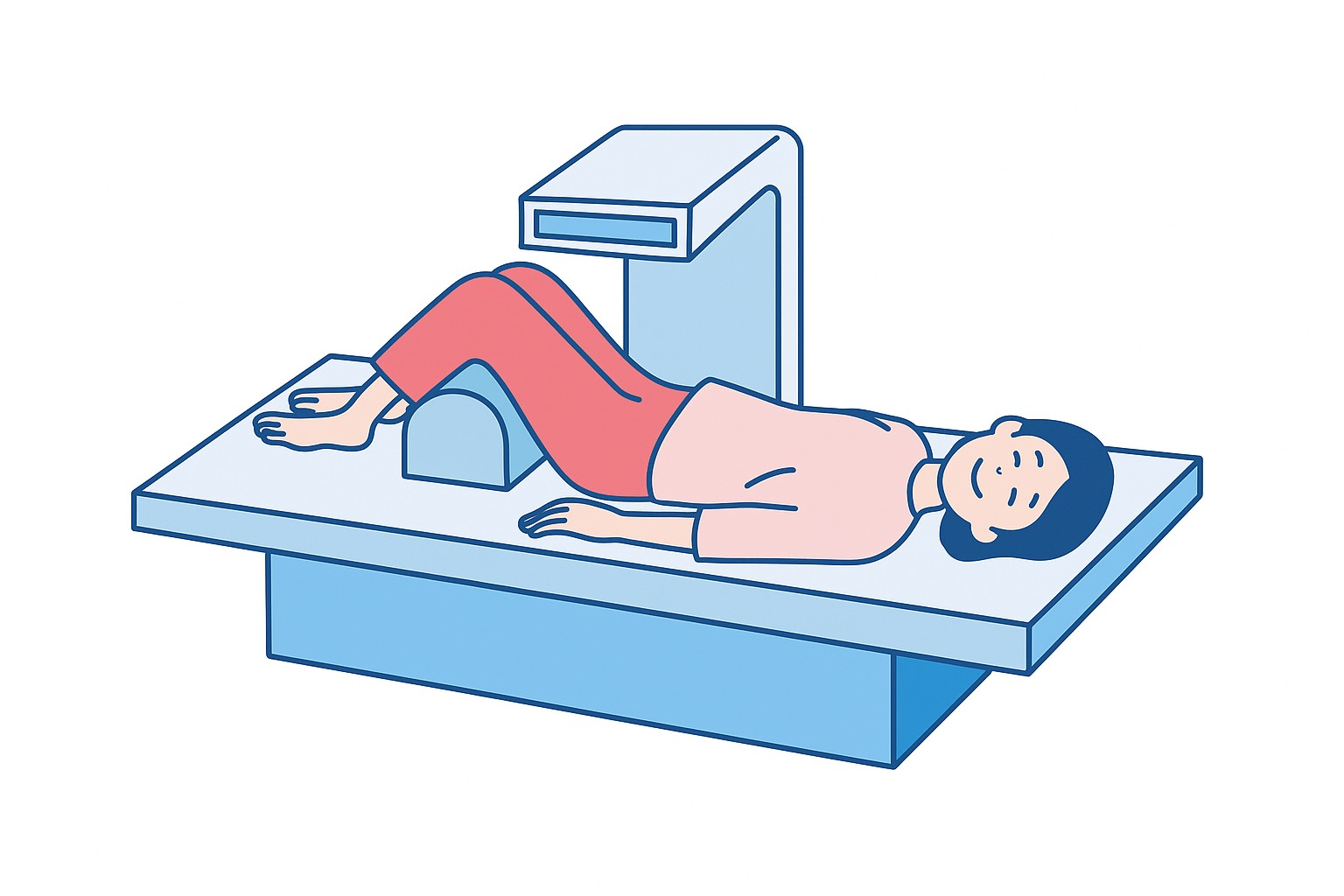

骨粗鬆症の検査

骨粗鬆症には、自覚症状がなく骨折が起こるまで気づくことが難しい病気です。そのため病院で骨の検査をして、自分の骨の強さ(骨密度)や状態を把握して、骨折を予防することが重要です。

主な骨密度検査

| X線を用いた検査法 | DXA法(二重エネルギーX線吸収法) MD法 |

|---|---|

| 超音波を用いた検査法 | 定量的超音波測定法 |

DXA法(二重エネルギーX線吸収法)

骨に2種類のX線を当てて骨量を測定します。

背骨や足の付け根、手首などで測定します。

特徴として、通常のレントゲン撮影に比べ被曝量が少なくすみ、各種骨密度検査法の中で精度が一番高いと言われています。

当院では、DXA法で検査を行っております。

MD法

両手の間にアルミニウム板をおきX線撮影し、第2中手骨(人差し指の付け根)とアルミニウム板の濃度を比較し骨密度を測定します。

被曝量は少なく、一般的なX線撮影装置で撮影することができます。

定量的超音波測定法

超音波が骨に伝わる速度などから骨密度を測定します。通常はかかとの骨で測定します。短時間で簡便に測定できるため、自治体などが行う骨粗鬆症検診で用いられます。X線を使用していないため、妊婦さんなども安心して測定できます。

その他の検査

骨密度で骨量低下が見られ「要治療」の場合、治療薬の選択するには、骨粗鬆症のタイプを知ることが重要です。

骨は骨代謝(リモデリング)という、

・古い骨を溶かす骨吸収

・新しい骨を作る骨形成

という2つのサイクルが常に同時に行われます。採血により骨代謝マーカーを調べ、骨代謝のバランスを調べます。

骨粗鬆症の診断

脆弱性骨折(ちょっとした力で起きた骨折)の有無、骨密度によって診断します。

診断基準は以下の通りです。

| Ⅰ.脆弱性骨折あり | 1.椎体骨折または大腿骨近位部骨折あり 2.その他の脆弱性骨折あり、骨密度がYAM80%未満 |

|---|---|

| Ⅱ.脆弱性骨折なし | 骨密度がYAM70%以下 |

YAM:若年成人平均値

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症治療の目的は、「寝たきり予防」だと考えています。

骨折をきっかけに寝たきりになってしまうことがあることから、骨密度(質)を高めることにより骨折を防ぐことが重要であると思っています。

治療は大きく3本柱となります。

1.運動療法

2.食事療法

3.薬物療法

があります。

1.運動療法

運動は非常に重要と考えております。大事なことは、「無理せず、長く続けられる運動」であることです。

・「車で買い物行っていたが、自転車で行くようにした」

・「エスカレーター使っていたが、階段を利用するようにした」

など、今までよりも体を動かすことができればいいと思います。よく「週に何回運動したらいいですか?」「◯分以上歩かなければダメですか?」というようなご質問を受けます。私はまずは始める事、そして続けることが重要です。その先に週何回・◯分以上という目標を立てましょう、とお話させてもらっております。

初めからノルマを決めずに、無理なく続けられる運動を心がけましょう。

2.食事療法

骨粗鬆症の話をすると、ほぼ全員から「カルシウムはどう摂ったらいいですか?」と聞かれます。カルシウムを摂ることは重要ですが、過剰に摂取する必要はありません。

カルシウムだけでなく、ビタミンD・ビタミンKなどを摂取ることも重要です。

・ビタミンD:カルシウムの吸収を助ける役割

・ビタミンK:カルシウムの骨への沈着を促進する役割

3.薬物療法

大きく、4種類に大別されます。

1.骨吸収を抑える薬

2.骨形成を促進する薬

3.骨吸収を抑え、骨形成を促進する薬

4.骨に必要な物を補充・骨代謝をサポートする薬

それぞれの特徴を簡単に解説します。

| 1.骨吸収を抑える | 内服・注射 ビスフォスホネート 内服 SERM(選択的エストロゲン受容体作動薬) 注射 抗RANKL抗体 |

|---|---|

| 2.骨形成を促進 | 注射 PTH製剤(副甲状腺ホルモン薬) |

| 3.骨吸収を抑え、骨形成を促進 | 注射 抗スクレロスチン抗体 |

| 4.骨代謝をサポート | 内服 カルシウム製剤 活性型ビタミンD ビタミンK |

・ビスフォスホネート

骨吸収を抑えることによって、骨量を増やす働きがあります。ビスフォスホネートは内服と注射があります。

内服は毎日・週1回・月1回のタイプがあります。腸管からの吸収が悪く通常の食後の内服ではなく、空腹時に飲む必要があります。また内服後も30分以上食事を控える必要があります。

注射は、月1回・年1回のものがあります。

※当院では、月1回のものを採用

・SERM(選択的エストロゲン受容体作動薬)

破骨細胞の働きを抑える女性ホルモンのエストロゲンと同じ作用を有し、骨量を増やす効果があります。作用機序から女性のみの適応となります。

・抗RANKL抗体

RANKLとは、破骨細胞の形成・活性化などを促進するタンパク質です。抗RANKL抗体はRANKLに作用することによって、骨吸収を抑制します。

半年に1回注射を行います。

注射後血中カルシウムが下がることがあり、活性型ビタミンDなどと併用し、採血でカルシウム値のチェックを行います。

・PTH製剤(副甲状腺ホルモン)

骨芽細胞を活性化させて骨形成を促す作用があります。

注射で行い、

1.毎日自宅で自己注射

2.週2回自宅で自己注射

3.週1回医療機関で注射

の3つのタイプがあります。

治療期間は最大24ヶ月になります。

・抗スクレロスチン抗体

スクレロスチンは骨の細胞から出る物質で、骨形成を阻害する」働きがあります。抗スクレロスチン抗体はスクレロスチンの働きを抑え、骨量を増やします。

月1回の注射ですが、1回に2箇所注射をします。12ヶ月の期間限定となります。

・カルシウム製剤

カルシウムは骨の構成成分の一つで、骨代謝に欠かせない栄養素です。カルシウム製剤のみでの効果は弱く、他剤と併用されることが多いです。

・活性型ビタミンD

骨代謝に欠かせないカルシウムやリンの朝での吸収を促進する働きがあり、骨形成の促進・骨吸収の抑制により骨量を増加させます。

・ビタミンK

主に閉経に伴う骨粗鬆症の方に処方されます

最後に

以上、骨粗鬆症に関して解説させていただきました。症状がなく骨折して初めて骨粗鬆症であったことに気づいた、という方も珍しくありません。生活の質を落とさないためにも、早期発見し治療を行うことにより、骨折を予防しましょう。

当院では、予約の必要なく骨密度検査(DXA法)を行っております。ご相談ください。

肉離れ (2025/9/26)

少し気温も下がってきて、そろそろ運動を始めようと思っている方もいらっしゃるので無いでしょうか。

ダッシュ・急なストップやターンの瞬間に、太ももやふくらはぎに、「ブチッ」となった経験は無いでしょうか?

肉離れは、スポーツだけでなく日常生活でも起こることがある、筋肉の損傷です。

自己判断で応急処置のみで済ませてしまい、「治ったと思って運動したらまた痛めた」と再発を繰り返す方を度々見かけます。

今回改めて

・肉離れの程度分類

・治療

など解説させていただきます。

肉離れとは?

肉離れとは、急激な筋伸長ストレスが筋線維に加わり、筋断裂や出血を引き起こす状態です。

下肢(太ももやふくらはぎ)に多く、ダッシュ・ストップを繰り返す競技で多く見られます。

ウォームアップ不足・水分不足などで発生しやすくなると言われています。

また一度肉離れを起こした部位で再発するケースが散見されます。これは、瘢痕した組織が伸長性を失うためと言われています。

重症度分類:奥脇分類

肉離れの程度を判定するのに、奥脇分類がよく用いられます。

MRIにて「どこが」「どの程度」を判定し、復帰時期を推察します。

| 競技復帰目安 | 競技復帰目安 | 競技復帰目安 | ||

| タイプ(損傷部位) | 代表的な部位 | グレード1(わずかな損傷) | グレード2(部分断裂) | グレード3(完全断裂) |

| 1型 | 筋線維部(筋腹・筋間・筋膜) | 平均1.6週 | ー | ー |

| 2型 | 腱膜部(筋健移行部を含む) | 平均2週 | 平均6.4週 | 平均9.8週 |

| 3型 | 骨付着部(坐骨・腓骨・脛骨付着部) | 3ヶ月程度(多くは保存療法) | 4〜6ヶ月(保存or手術) | 術後4〜6ヶ月(多くは手術) |

数値は奥脇らのJISS分類に基づくハムストリングス大腿二頭筋247例の平均復帰期間を引用しています

同じ部位で損傷程度により復帰時期が変わることはもちろんですが、損傷程度が同じでも損傷部位により大きく復帰時期が変わることに驚かれるのでは無いでしょうか?

このことからも、痛みがそれほどでなくても損傷部位によっては、復帰まで長くかかることもありますので、一度受診されることをお勧めします。

その他の検査:エコーとMRIの違い

MRIでの検査が優れていることは間違いありません。

しかし当院はもちろん、多くのクリニック(入院できない診療所)にはMRIがないことが多いと思います。必要時には近隣の病院にMRIを依頼するため、すぐに撮影できるとは限りません。

最近は整形外科でもエコー(超音波)を活用しているところが増えています。(当院でも採用しています)。肉離れに対しても、出血量や筋健連続性を確認することができます。

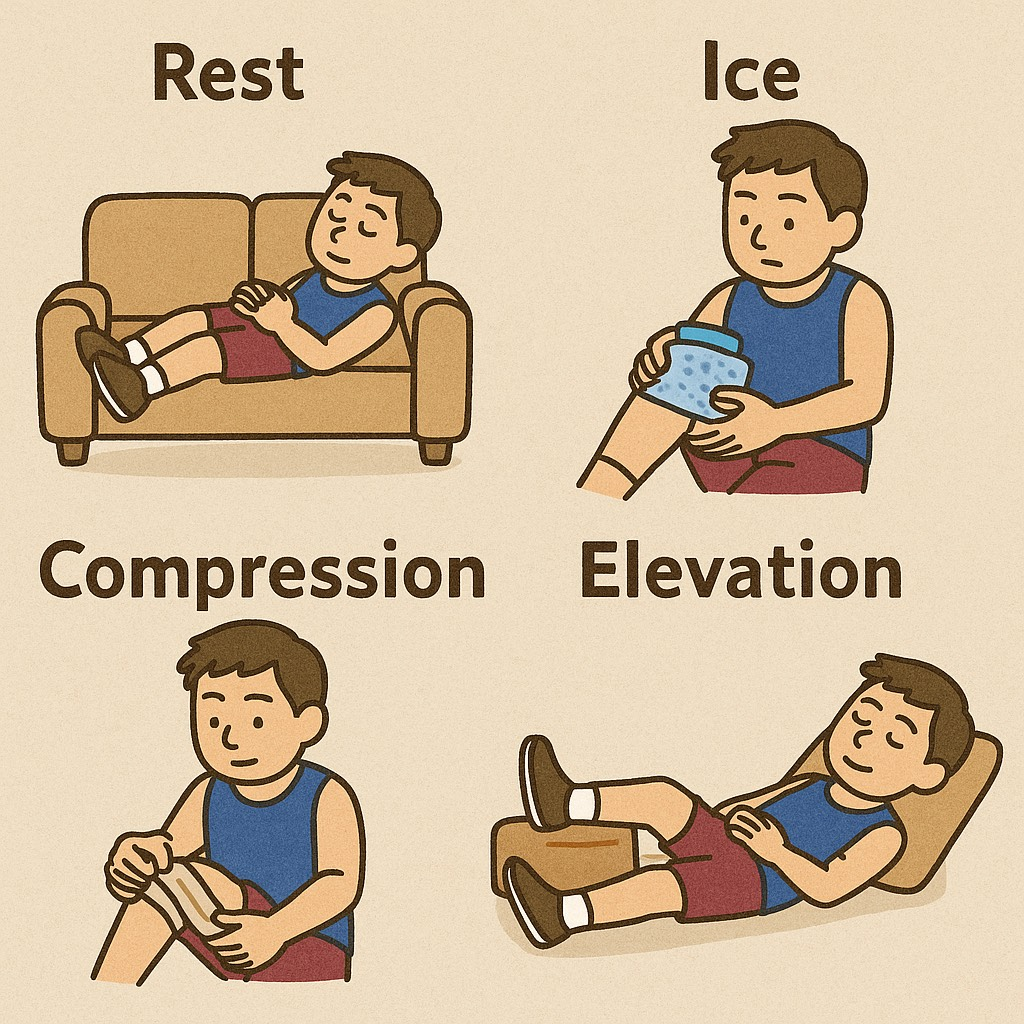

治療:初期治療から最新治療

初期治療の基本は、「RICE」になります。

・Rest:休息

・Ice:冷却

・Compression:圧迫

・Elevation:挙上

受傷早期にこれらをしっかり行い、痛みと腫れを制御します。

その後ストレッチを開始します。

また先進治療として、PRP療法が行われることがあります。

自己血液から濃縮した血小板を注射し、成長因子が組織修復を促進することがわかっており、中等症以上の症例で復帰時期の短縮が報告されております。

※現在当院では行っておりません。

不完全な状態での復帰は、最受傷のリスクが高くなります。

奥脇分類はあくまでも目安になりますので、個個の状態把握が重要になります。柔軟性の獲得(回復)と段階的に負荷をあげることが重要です。

痛みや違和感感じた場合は、お気軽にご相談ください。

栃木SC(2025/9/28)

久しぶりに長野県松本市に来ました。

栃木SC対松本山雅の試合。

J2の対戦で何度か訪れたことがありましたが、J3の試合でまた来ることになるとは・・・・

声の反響がすごく、相変わらず素晴らしいスタジアム。

試合は前半は押し気味の展開。決定的チャンスもありながらの0−0で終えました。

ちょっと嫌な展開でしたが、後半につい先制‼️

そのまま勢いに乗り2点・3点と行きたいところでしたが、

追いつかれてしまい、そのまま1−1で終了。

勝ち点3が欲しいのは当然ですが、

プレーオフ進出に向けて、まだまだこれから。

帰りは中央道で渋滞情報あり、

長野道→上信越道→関越道で

まさかの上信越道で工事渋滞💦

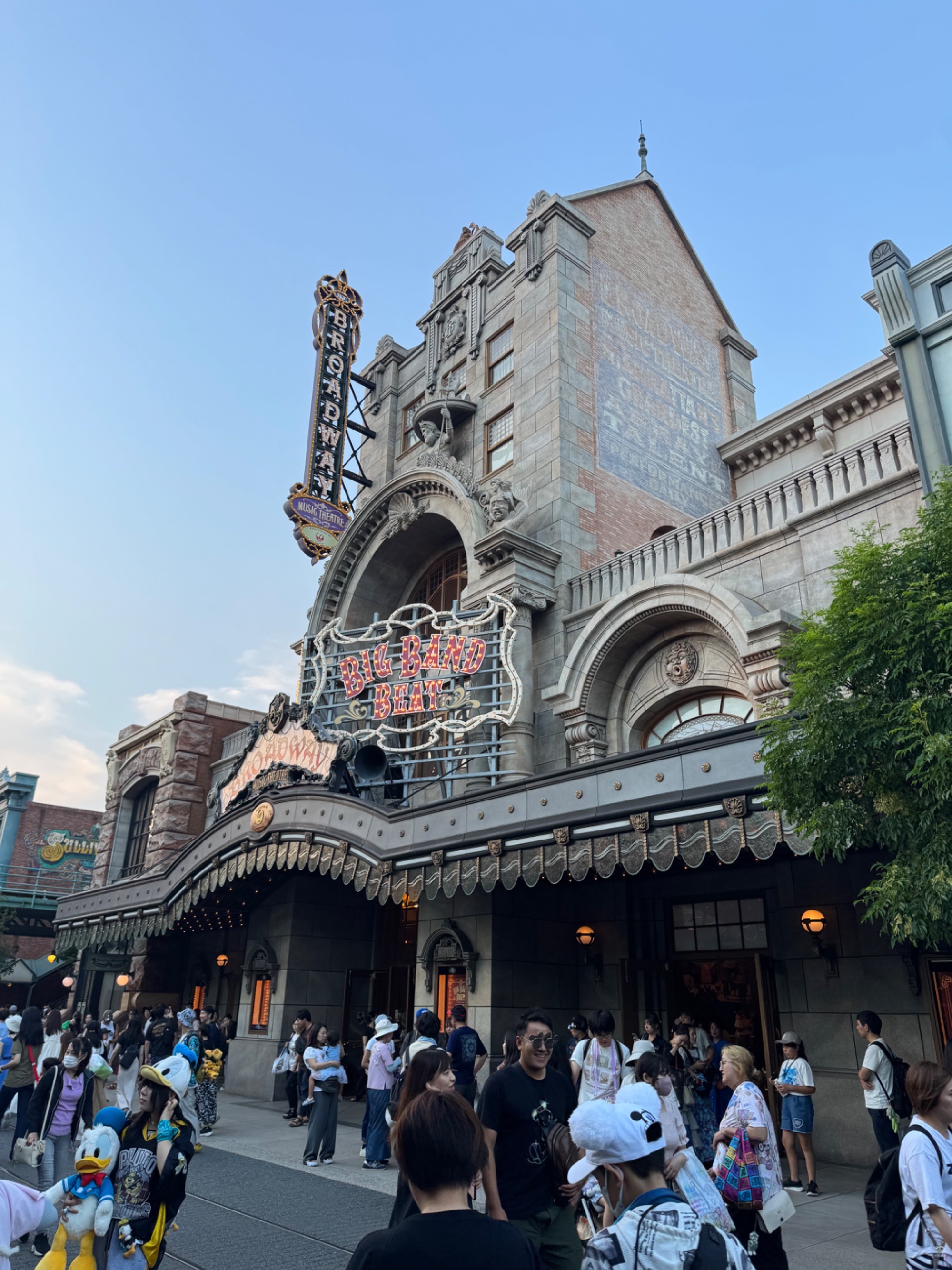

ディズニーシー (2025/8/26)

週末ディズニーシーに行ってきました。

朝7時過ぎに到着。

1時間半列に並びましたが、暑かった💦

暑かったおかげもあり、人は少なめでした。

エントリー受付にて初めて、BIG BAND BEATが当たりました。

何の情報もなく入場。ショーが始まったら客席含めてすごい迫力。

圧倒されました。

後から調べると、もうすぐ終了になるとのこと。

観られてよかった〜

前回乗れなかった

アナ雪やピーターパンも乗ることができて大満足でした

栃木SC (2025/8/16)

夏休みが終了し、本日より診療再開です。

本日は土曜のため午前中診療を行い、栃木SCの会場救護で宇都宮へ。

相手は、アスルクラロ沼津になります。

後半戦勢いつけるためにも、是非勝って欲しい。

サポーターの皆さんは、熱中症に気をつけ水分とりながらの観戦を

よろしくお願いいたします。

軽井沢旅行 (2025/8/15)

夏休みを利用し、軽井沢に行ってきました。

今回は、軽井沢プリンスホテルのコテージに宿泊しました。

日中は暑いと感じましたが、埼玉に戻ってきた時の暑さは・・・・

子供達も従兄弟たちと遊んでもらい、楽しめました。

※写真の朝で小雨が降っている時になります

ちいかわパーク (2025/7/31)

7月28日にオープンした、ちいかわパークに行ってきました。

運よく抽選に当たり、オープン直後に行くことができました。

子供達は大喜び。

私はキャラクターの名前覚えるので、精一杯💦

上尾祭り (2025/7/25)

7月20日に上尾祭りがありました。

すごい人で盛り上がっていました。

子供たちのお供で、暑い中たくさん歩きました。

流石に疲れて、すぐに就寝。

中華街に行ってきました (2025/7/14)

昨日は家族で横浜に行ってきました。

まずはポケモンセンターヨコハマへ。

入場整理券を配るとのことで、開店前に行くように行きましたが、

すでに長蛇の列‼️

なんとか開店と同時に入店できました。

ポケモンセンターの目の前に「ちいかわ」のストアもあり、

そちらでもお買い物することに・・・・・

その後中華街に。約10年ぶりにきました。

福満園別館で昼食をいただきました。(写真撮り忘れ💦)

四川料理でやや辛かったですが、美味しかったです。

その後山下公園まで行き、

シーバス(船)で横浜駅まで戻り帰宅しました。

北海道旅行 (2025/7/10)

先日友人に会いに、北海道に行ってきました。

日曜にニドムクラシックゴルフクラブさんに伺い、プレー。

人生初イーグル‼️

しかしトータルスコアは・・・・・・

また精進します。

熱中症にご注意ください (2025/6/14)

梅雨入りし、雨が続いております。

来週は気温上昇の予想となっております。

気温や湿度が高くなり、熱中症のリスクが高まります。

特に高齢の方やお子様、持病のある方は、十分な注意が必要です。

予防のポイント

・こまめな水分補給

・適度に塩分も摂取を

・暑さも避け、涼しい場所で過ごしましょう

・外出時は帽子や日傘など使用しましょう

・エアコンや扇風機なども適切に使用しましょう

熱中症の初期症状の例

・めまいや立ち眩み

・頭痛

・吐き気や嘔吐

・筋肉のけいれん

・大量の汗、または全然汗が出ない

など

これらの症状がある場合は、涼しい場所に移動し水分補給を行いましょう。

当院では、熱中症の治療も行っております。ご相談ください

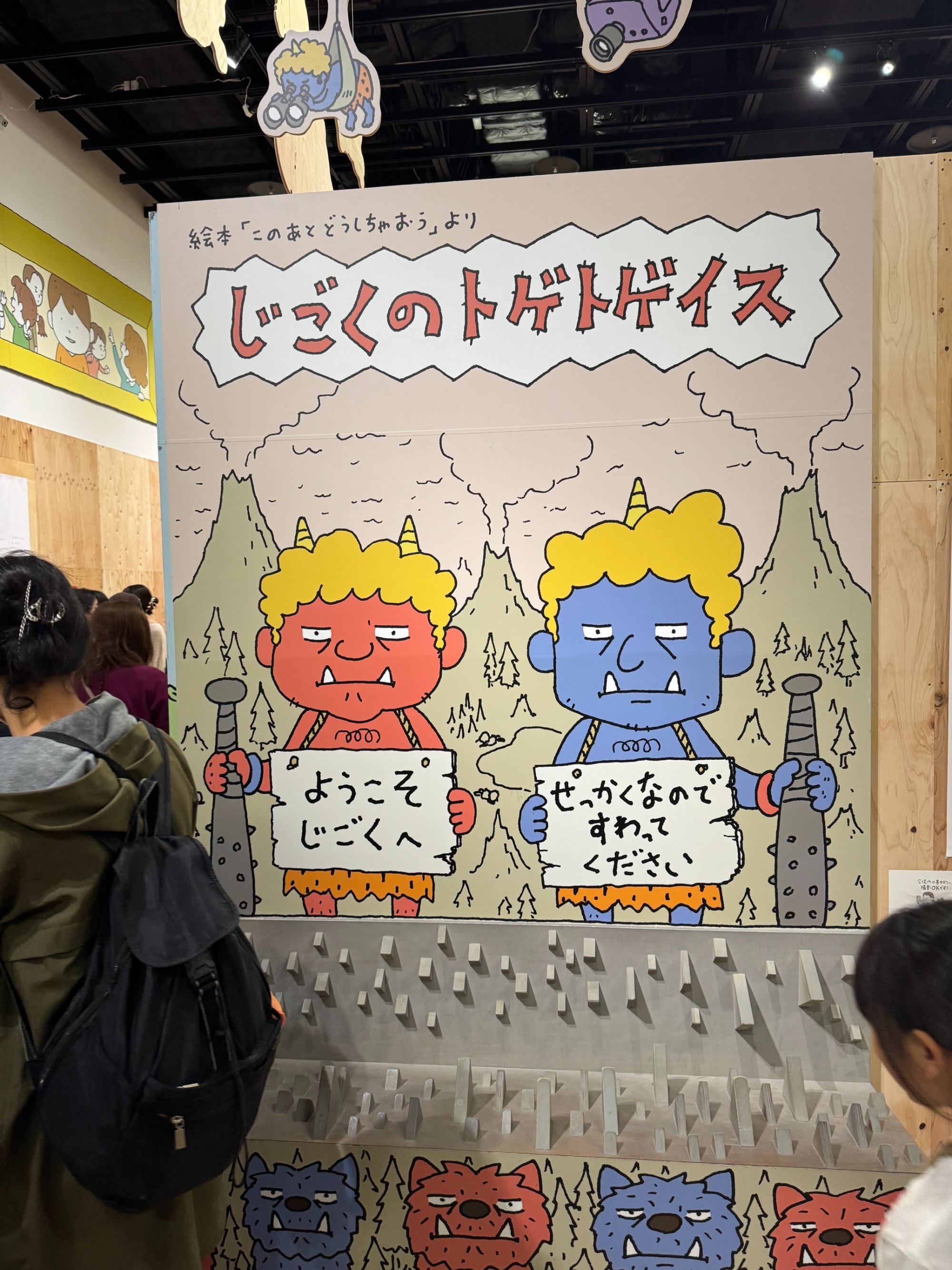

ヨシタケシンスケ展 (2025/6/3)

先日東京で開催されていたヨシタケシンスケ展に行ってきました。

子供が発熱し行けないかな~と思っていましたが、

何とか回復し行くことができました。

すごい人でびっくりしました。

いろいろなブースがあり、子供大喜び。

帰りはぐっすり眠ってました(笑)

キャンプに行ってきました (2025/5/7)

GWを利用し、キャンプに行ってきました。

場所はふもとっぱらキャンプ場。

今回は2泊で訪問。

夜は雨が降り風も強かったですが、

日中は天気も良く楽しめました。

帰りは中央道で大渋滞に巻きこまれました(汗)

劇団四季 (2025/2/17)

先日念願のライオンキングみてきました。

迫力あって子供も大喜び。

他の劇場もみてみたくなりました。

東京ばな奈 (2024/11/15)

先日品川までお出かけしました。帰りの東京駅でちいかわ発見。

つい衝動買い!

栃木SC (2024/9/7)

今日はJ2リーグ藤枝戦のために、藤枝まで来ました。

午前中診療終わりで向かったため、ちょっとハードスケジュールでした。

今日は勝ちます!

高血圧の基準が変わった? (2024/9/3)

最近よく、「血圧の基準値変わった」「血圧160まで正常なんでしょ」という話を聞くようになりました。

各SNSでもその内容の投稿がたくさん出てきます。

実際の高血圧の基準は、全く変わりありません。(詳しくはこちらをご覧ください)

ではなぜこのような話が出てくるのでしょうか?

これは、全国健康保険協会(協会けんぽ)が出している、受診勧奨の案内で【すぐに医療機関を受診する】の基準値が、

160/100mmHg以上になっていることと考えられます。

しかしこの案内も以前から変更されていません。

高血圧を放置するとぢうみゃく効果が進行し、様々な病気を引き起こします。

誤った情報に惑わされいよう、お気をつけてください。

キャンプ (2024/8/19)

夏休みを利用して友人家族と、群馬の丸沼高原キャンピングバレイに行ってきました。

天気予報がすこし不安もありましたが、ほぼ雨も降らずに過ごせました。

昼間は日差しも強かったです、が、標高1500mで涼しく過ごすことができました。

夏祭り」 (2024/8/5)

週末は所用で茨城県土浦市へ。ちょうどキララ祭りが開催されていました。

いろいろな山車が出ていて、迫力がありました。

気温が高く、熱中症に気を付けながら見させていただきました。

栃木SC (2024/6/29)

本日はJ2栃木SCの試合で、仙台へ。

なかなか勝ち点とれていませんが、ぜひ勝ってほしいです

栃木SC (2020/9/2)

本日はJ2栃木SCの会場救護として、宇都宮グリーンスタジアムに来ております。

相手は現在2位のギラヴァンツ北九州。

ぜひ勝ってもらいたいです。

栃木SC (2020/8/30)

本日はJ2栃木SCの試合のベンチドクターとして、

甲府まで行ってまいりました。

試合は終始栃木SCペースで進み、見事勝利いたしました。

選手全員が90分ハードワークし続ける姿に感動しました。

ブログはじめました (2015/03/31)

この度ホームページを開設いたしました。

夏季・年末年始の休診の案内や、様々な情報をアップいたしますので、ご活用ください。

早速ですが、当院にある桜です。もうすぐ満開です。